日本酒や味噌、納豆など、私たちの日々の生活に当たり前のように存在する「発酵」。微生物のはたらきや温度といった条件のもと、発酵により食品に独特の風味や香りがもたらされる。発酵という言葉を耳にする機会は多くても、発酵のメカニズムや働きを知っている人は少ないのでは? 今回は、福光屋の松井さんに、米発酵エキスのもつミトコンドリアの活性化効果など、発酵についてのお話を伺った。

松井 圭三さん

本記事のリリース情報

発酵とは?そのメカニズムと私たちとの関わり

── まず、発酵とはどういうものか、そのメカニズムを教えていただけますか?

松井さん:発酵とは、微生物が有機物を分解して別の物質に変える過程のことを指します。発酵に必要なものは、おもに微生物あるいは酵素。微生物とは酵母や乳酸菌などで、それらが基質を分解して新しい物質に変化させる…つまり、「AがBに変わる」この変化が発酵です。

納豆や醤油、チーズなど発酵食品にはさまざまなものがありますが、関わる微生物や酵素、その変化はそれぞれ多様です。たとえば、お米の場合はデンプンがブドウ糖に、タンパク質がアミノ酸に変化します。

── 発酵により、物質が分解され、別の物質に変わるのですね。まだ少し難しい感じがするのですが、たとえば日本酒の場合はどのような変化が起きているのでしょうか?

松井さん:日本酒の場合、原料であるお米の中にはデンプンやたんぱく質などの大きな分子が含まれています。この大きな分子が、麹(こうじ)の酵素の働きによって、デンプンはブドウ糖やグルコースといった小さな分子に分解されていきます。さらに、これらを酵母が食べる、つまり取り入れることでアルコールに変えてくれるんです。同様に、タンパク質も麹の酵素の力でアミノ酸に分解されます。

── 分解されて変化した物質を、酵母が取り入れていく過程で、アルコールが造られているんですね。デンプンやタンパク質が変化することで、風味の面ではどのような変化があるのでしょうか?

松井さん:デンプンがブドウ糖に、タンパク質がアミノ酸に変わることで、食品にさまざまな香りや味わいが生まれます。

たとえば同じく日本酒を例にあげると、吟醸酵母を使用するとフルーティーな香りが生まれることがあります。納豆やふな寿司では、それぞれ独特の香りが生まれます。これらの変化は微生物の活動によるもので、食品の風味や香りを深めることにつながっていますね。

2500年ほど前から継承され続ける発酵の技術

── 発酵食品といえば、日本酒や納豆といった日本ならではの伝統的な食品が多いですが、発酵の歴史は長いのでしょうか。

松井さん:そうですね。発酵の歴史は非常に古く、日本酒の場合はお米の稲作が始まった弥生時代、あるいはそれ以前の縄文時代中期まで遡ると言われています。つまり今から2500〜3000年ほど前になります。

当時は、人々が炊いたお米を口で噛み、それを吐き出して甕に貯めて発酵させる「口噛酒(くちかみしゅ)」が作られていました。これは、唾液の酵素でデンプンをブドウ糖に変えていたんです。

また、ワインの歴史も古く、果実を猿が木の穴に貯めて自然発酵させた「猿酒(さるざけ)」が起源とされています。発酵は人類の歴史とともに進化してきた技術なんですよ。

── そんなにも古くから発酵の技術が使われていたとは知りませんでした! 発酵において、重要な環境や条件はありますか?

松井さん:発酵に必要な微生物には、それぞれ最適な環境があります。

たとえば、酵母は30度から35度が最適温度ですが、これ以上になると発酵が難しくなり、40度では死滅してしまいます。麹菌の酵素は60度が最適温度ですが、麹菌自体はそれより低い温度を好むんです。麹菌はカビの一種なのですが、高温の条件下では胞子を作って耐え、環境が整うと発芽して酵素を作り出します。このとおり、発酵は温度や水分などの条件が整うことで始まるのです。

── それぞれの微生物にとって適切な条件があり、その環境を整えてあげることが重要なんですね。

松井さん:そのとおりです。ですが、必ず最適温度の温度帯で発酵をさせているわけではないんですよ。

── 最適温度で発酵をするほうが効率がいい気がするのですが、なぜでしょうか?

松井さん:麹菌の酵素が最も活発にはたらくのは60度ですが、日本酒造りでは麹菌も低温で緩やかに発酵させます。実際、10〜15度でゆっくり発酵させることが一般的なんですよ。

とくに大吟醸酒では10度以下で発酵させて、フルーティーな香りを作り出すために、酵母が飢餓状態になるような条件を作り出しています。これにより、吟醸香と呼ばれる独特の香りが生まれるんです。特定の香りを引き出すために細やかな温度管理をおこなう…杜氏(とうじ)と呼ばれる職人の経験と勘が大きく関わる部分です。

── 奥が深く、興味深いですね。納豆やブルーチーズなど、初めて見ると「これは食べても大丈夫なのか…?」と感じるような発酵食品もありますが、腐敗との違いは何なのでしょうか?

松井さん:発酵と腐敗の違いは、結果として人間に有益か有害かによります。発酵は、人間にとって有益な変化をもたらし、食品の保存性や栄養価、風味を向上させます。納豆はねばねばと糸を引いていてちょっと心配になりますが、むしろ健康によい食品ですよね。なので腐敗ではなく発酵です。

逆に、腐敗は人間に有害な変化をもたらし、食品が食べられなくなったり健康被害を引き起こします。食べてみたらお腹を壊してしまうなど、このような結果がでると発酵ではなく腐敗になります。

── 違いは私たちにとって有害かどうか…、とてもわかりやすいです。

お酒が飲めない人へのお酒造りから生まれた「米発酵エキス」

── 福光屋さんが造られている「米発酵エキス」はどのようにして生み出されたのでしょうか?

松井さん:私どもは日本酒を造っている酒蔵ではありますが、アルコールを造らない発酵にも興味を持ち、30年ほど前から研究を始めました。アルコールが飲めない方々や高齢者、子どもにも利用できる製品を目指して、米を発酵させてアルコールを含まない発酵物を作ろうとしたのがきっかけです。

── 普段お酒を飲まない消費者も利用できるものを造りたいというのが背景だったのですね。

松井さん:実は弊社の社長のご友人のお父さんが日本酒好きだったにも関わらず、アルコール摂取をドクターストップされたことから「酔わない日本酒を造れないか?」と相談を受けたことがスタートでした。

正直私は「アルコールが含まれない日本酒は造れない」と思いつつも、よくよく考えてみると、私たちが日本酒造りをしていることから“発酵=アルコール発酵”と考えていましたが、「ウーロン茶や納豆、醤油、味噌などの発酵食品には、アルコールが伴わないじゃないか!」と気がついたんです。

さらにちょうどその頃、弊社ではアルコールをほぼ作らない酵母が発見されていたこともあり、「これを使えばできるかも!」と思いましたね。そしてノンアルコール日本酒の開発に成功しました。

── ノンアルコールの日本酒から、その後の展開はあったのでしょうか?

松井さん:はい。現在では、化粧品事業にも展開しています。化粧品の原料として新たに開発したコメ発酵液「FRS-01」が、保湿効果の高いアミノ酸を豊富に含んでいることがわかりました。日本酒造りではアミノ酸が多すぎると味が重くなり好ましくないのですが、コメ発酵液ではアミノ酸が多いほど肌の保湿効果に優れています。

また、2014年から産官学連携で研究開発した米発酵エキス「VA-1」が、ミトコンドリアを活性化する効果も確認され、健康食品としても利用できる可能性が広がったんです。

── アミノ酸の量はどのように増やしているんですか?

松井さん:アミノ酸を増やすには、米麹を作る工程で麹菌の酵素「プロテアーゼ」を多く生成させる必要があります。プロテアーゼはタンパク質を分解してアミノ酸に変える酵素です。日本酒造りではアミノ酸が多くなりすぎないように低温で米麹を作りますが、米発酵エキスでは逆にプロテアーゼが多く生成される温度帯で麹を作ります。

また、米にはポリフェノールが含まれているため、抗酸化作用などの働きも期待できます。日本酒の場合、大吟醸などでは米の外側を50%取り除きますが、米発酵エキスでは米をあまり磨かずに使うことで、ポリフェノールやタンパク質を多く含む発酵物を得られるんです。

米発酵エキス「VA-1」が、ミトコンドリアを活性化

── 米発酵エキス「VA-1」には、ミトコンドリアを活性化させる働きが期待できるとのことでしたが、ミトコンドリアに注目され、研究をおこなったきっかけがあれば教えてください。

松井さん:実は、ミトコンドリアに注目して研究を始めたわけではありませんでした。2020年に東京オリンピックがありましたよね。その際、オリンピックに向けて、米発酵エキスを使ったアスリート向けのスポーツ飲料の開発ができないかと考えたんです。

そこで、金沢大学の教授に相談したところ「ぜひご一緒に!」ということで研究を進めることになったんです。

── アスリート向けのスポーツ飲料の開発からスタートしたんですね。

松井さん:この研究を進めていく中で、アスリートの方々が口にするものに対して非常に敏感であることが分かりました。多くのサプリメントやドリンクには、微量ながらドーピングに引っかかる成分が含まれていることもあるため、敏感にならざるを得ないんです。

── ドーピングをするつもりがないのに、思わぬ結果になっては困りますもんね。

松井さん:これはケミカルに作られた製品で起こりやすいのですが、自然な発酵過程で造られている米発酵エキスには、ドーピングに引っかかる成分は含まれていないのです。この点がアスリートにとって大きな魅力となり、多くの方々から「使ってみたい」という関心の声をいただきました。

── 自然の発酵から生まれた米発酵エキスにはそのような成分が含まれるはずがない、ということですね。

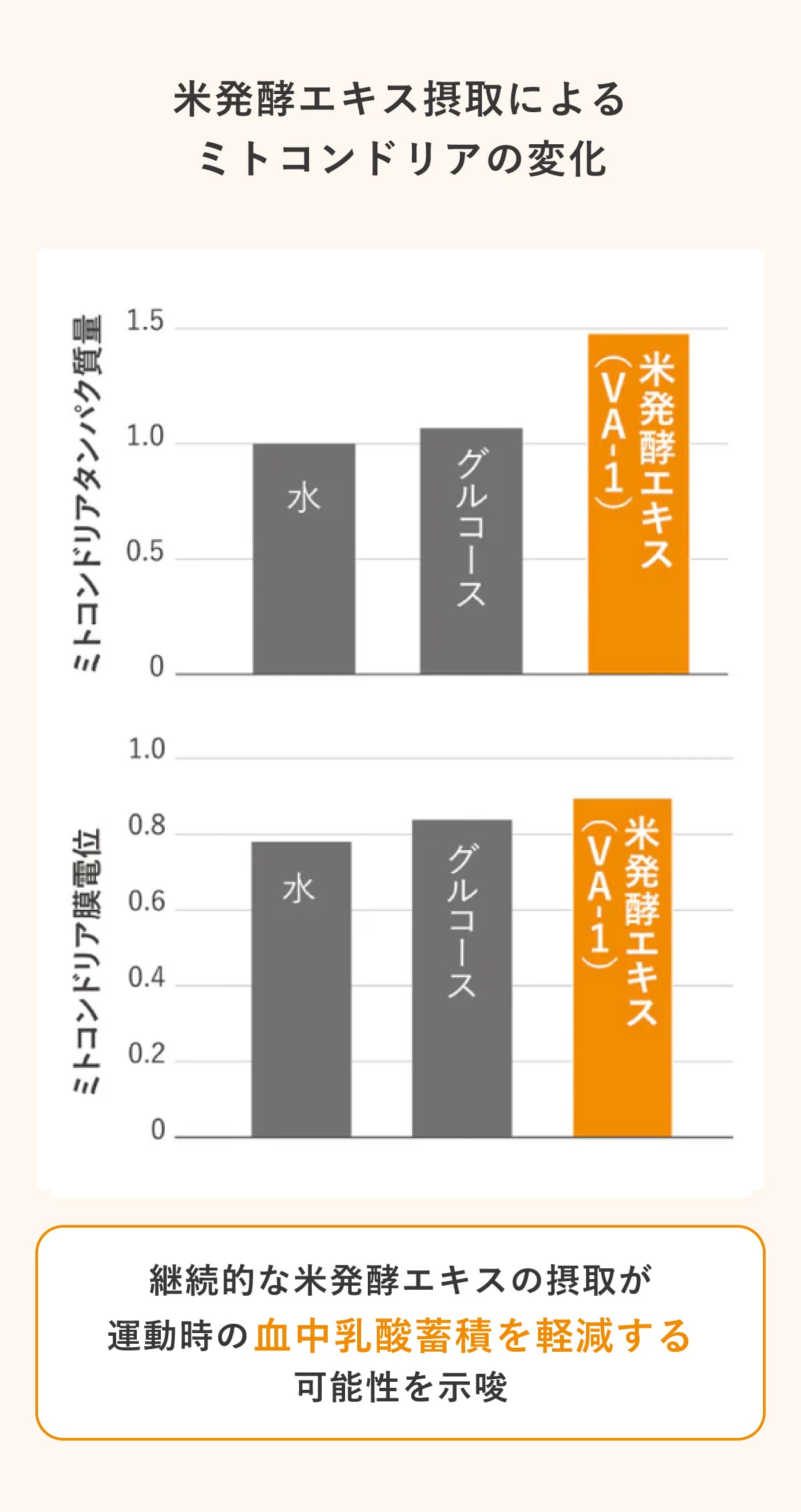

松井さん:そうなんです。こうして研究を進める中で、米発酵エキス「VA-1」の摂取により、骨格筋にあるミトコンドリアのタンパク質発現量と膜電位の活性化に有意に影響することがわかりました。ミトコンドリアは細胞内のエネルギー生産に関与しており、アスリートのパフォーマンス向上や疲労回復に効果が期待できます。この発見により、米発酵エキスの可能性がさらに広がりました。

── ミトコンドリアの変化を観察したのですね。他にも研究があれば教えてください。

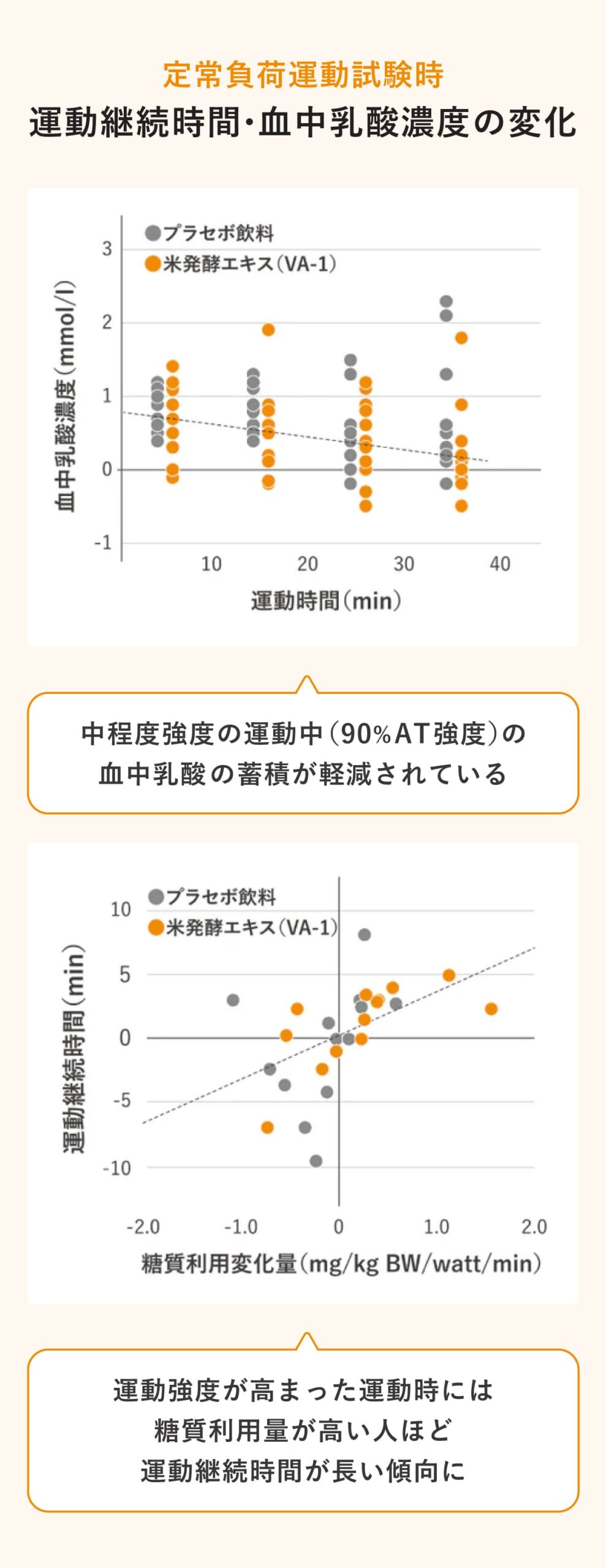

松井さん:金沢大学の学生に1日1本(100㎖)の米発酵エキス「VA-1」を3週間飲んでもらい、運動時間や血中乳酸濃度を測定しました。血中乳酸は疲労の指標となり、これが蓄積しにくくなると疲れにくくなります。

また、自転車エルゴメーターを使った試験(継続して中程度強度の運動を続け、試験終盤には運動強度を高める試験)では、プラセボと比べて持久力が向上する結果が得られました。こういった試験から、米発酵エキス「VA-1」が持久力を向上させ、疲労回復に効果があることが分かりました。

── アスリートだけでなく、一般の私たちにも嬉しい効果ですね。

食事を見直してミトコンドリアを元気に!活力溢れる毎日に

── ちなみに、ミトコンドリアの減少を招く要因にはどのようなものがあるのでしょうか?

松井さん:最大の要因は、食品に含まれる防腐剤や添加物です。ミトコンドリアを弱らせ、数を減らす原因になってしまいます。たとえば、コンビニで販売されている食品や菓子パンには多くの添加物が含まれています。継続的に摂取すると、ミトコンドリアがどんどん弱ってしまいます。

── 減少の原因が身近なところに…。ついついコンビニで買ったものをよく食べてしまっていたので、気をつけるようにします。米発酵エキスは、普段の食生活で摂取できるものですか?

松井さん:実は、米発酵エキスに頼らなくても、かつての日本の食生活では十分な栄養を摂取できていたと思っているんです。しかし、現代の食生活では、朝食を抜いたり、防腐剤や添加物を多く含む食品で食事を済ませたりすることが多くなり、栄養が偏りがちですよね。

ご飯、味噌汁、納豆、たくあんなどの漬物といった、日本の伝統的な朝食のような食品には、アミノ酸やポリフェノール、クエン酸などの成分が豊富に含まれており、米発酵エキスに近い栄養素がとれると思います。このようなバランスのよい栄養摂取ができる点も、和食が世界遺産に登録された理由の1つではと思っています。

── やはり、バランスのよい食事が大切ですね。米発酵エキスを摂取する場合、1日の摂取目安量について教えていただけますか?

松井さん:一般的な成人男性であれば、1日に100ミリリットルの米発酵エキスを摂取するのが目安です。

大事なのは、継続して摂取することです。1日に大量に飲めば良いというわけではなく、毎日少しずつ摂取することで体内のミトコンドリアが元気になり、持続的な効果が得られます。

── ミトコンドリアを元気にするために、普段の食生活で工夫できることはありますか?

松井さん:ミトコンドリアを減少させる原因となる添加物や防腐剤を避けること、そしてバランスのよい食事を心掛け、できるだけ自然のままの食品を食べるようにするのがおすすめです。また、継続的に米発酵エキスを摂取することで、ミトコンドリアの健康を維持することができます。

発酵食品にはまだまだ解明されていないことが多いのですが、画期的な成分がたくさん含まれていますので、今後もさらに研究を続けていきたいと思っています。

Wellulu編集後記

発酵は、日本の伝統的な食品とも関係が深く、日々の食事で食べる機会も多いため身近な存在でした。ただ、発酵のプロセスや条件、繊細な温度管理がもたらす風味の違いなど、今まで聞いたことがなかったお話を聞き、発酵食品の興味深い一面を知ることができました。これを機に、もっとさまざまな発酵食品を試してみたいと感じます。まだまだ発酵はわかっていないことも多いとのこと、今後の研究が楽しみです。

金沢大学工学部卒業後、株式会社福光屋に入社。現在は取締役相談役・醗酵研究所の所長も兼務。【資格】日本酒学講師/利酒師/ワインコーディネーター