大豆に多く含まれる「イソフラボン」。身体によい影響を与えると、積極的に摂取している方も多いのでは?

今回、世界初の研究成果として、妊娠中の大豆・イソフラボン摂取が5歳児の多動問題の予防に効果的であるということがわかった。そこで、今研究を発表した愛媛大学の大学院医学系研究科疫学・公衆衛生学講座の三宅吉博教授にお話を伺った。

日本人にとってすごく身近な栄養素である、大豆・イソフラボンを妊娠中に摂取することでどのような効果が期待できるのか?また、女性ホルモン「エストロゲン」とイソフラボンの関連性とは?

三宅 吉博さん

愛媛大学大学院医学系研究科疫学・公衆衛生学講座 教授

本記事のリリース情報

ウェルビーイングメディア「Wellulu」で取材を受けました

「エストロゲン」と「イソフラボン」は似ている?

──今回の研究に取り組むきっかけは何でしたか?

三宅教授:元々子どもの健康について興味があり、子どものアレルギー疾患が増えている原因を調べたいというところからスタートしました。妊娠中から、生まれた子どもを追跡する追跡調査を用いてアレルギー疾患に関する要因を探る中で、母親のうつ病や産後鬱が子供のアレルギーに影響するかどうか、さらに子供の発達の問題にも興味を持ち、研究の幅を広げてきました。

──アレルギーをベースに研究の幅を広げて、子どもの行動的問題にも焦点を当てたのですね。

三宅教授:はい。私たちが行っている「九州・沖縄母子保健研究」は平成19年に開始したのですが、それ以前には「大阪母子保健研究」というものも行っており、その時はアレルギーが主なテーマでした。平成19年からは研究の幅を広げて参加者の数も増やしていき、現在参加者の子供たちは高校1年生まで成長しており、継続的に調査を行っています。

──イソフラボンに関して、これまでの研究で何か特定の結果や説はあるのでしょうか?

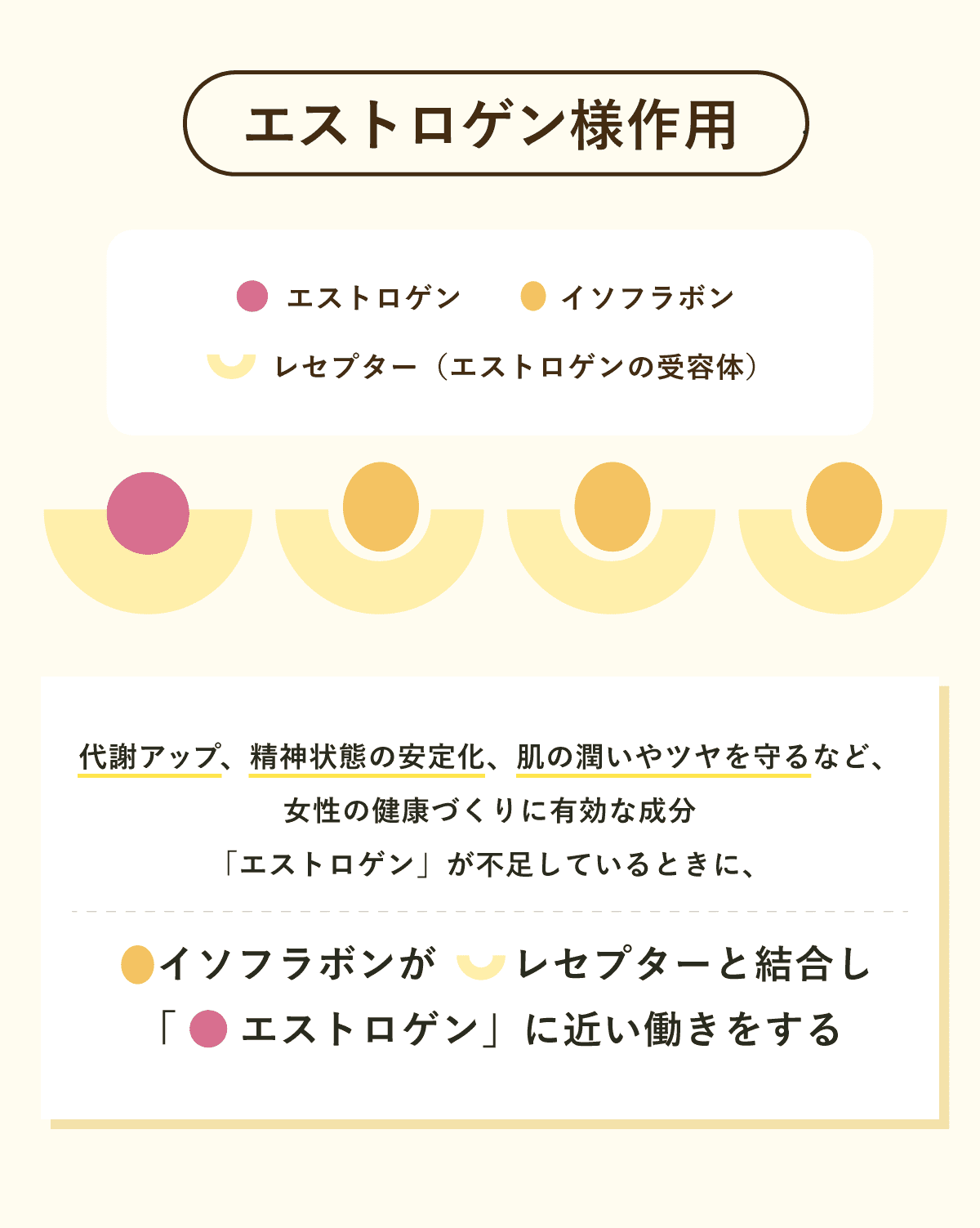

三宅教授:イソフラボンは大豆に含まれる栄養素で、女性ホルモン「エストロゲン」に構造上似ています。そのため、エストロゲンの受容体(レセプター)に結合し、エストロゲン様の効果を持つとされています。特に脳神経系においては、エストロゲンの受容体が多く存在するため、イソフラボンの影響が注目されています。日本人は世界的に見ても大豆やイソフラボンの摂取量が非常に多いため、この研究は国際的にも注目されています。

──エストロゲンとイソフラボンの構造が似ているというのは、どういう意味ですか?

三宅教授:分子レベルで見ると、エストロゲンとイソフラボンの構造が似ているため、エストロゲンの受容体に結合することができます。これにより、エストロゲン様作用を持つとされています。

──大豆やイソフラボン摂取の影響について、これまでにどのような研究報告があるのでしょうか?

三宅教授:一部の研究では、豆腐の摂取が心筋梗塞の予防に効果的であることが示唆されています。イソフラボン摂取が悪い影響を与えるという説もあるのですが、私の知る限りでは、大豆が疾患リスクを高めるなどの証拠は見当たらず、むしろ予防的に作用するという方向での研究結果が多いと感じています。また、私の過去の研究でも、イソフラボンの摂取量が多い人は妊娠中のうつ症状が少ないという結果も出ました。

妊娠中の大豆・イソフラボン摂取が多動問題を予防

──今回の追跡調査について教えてください。

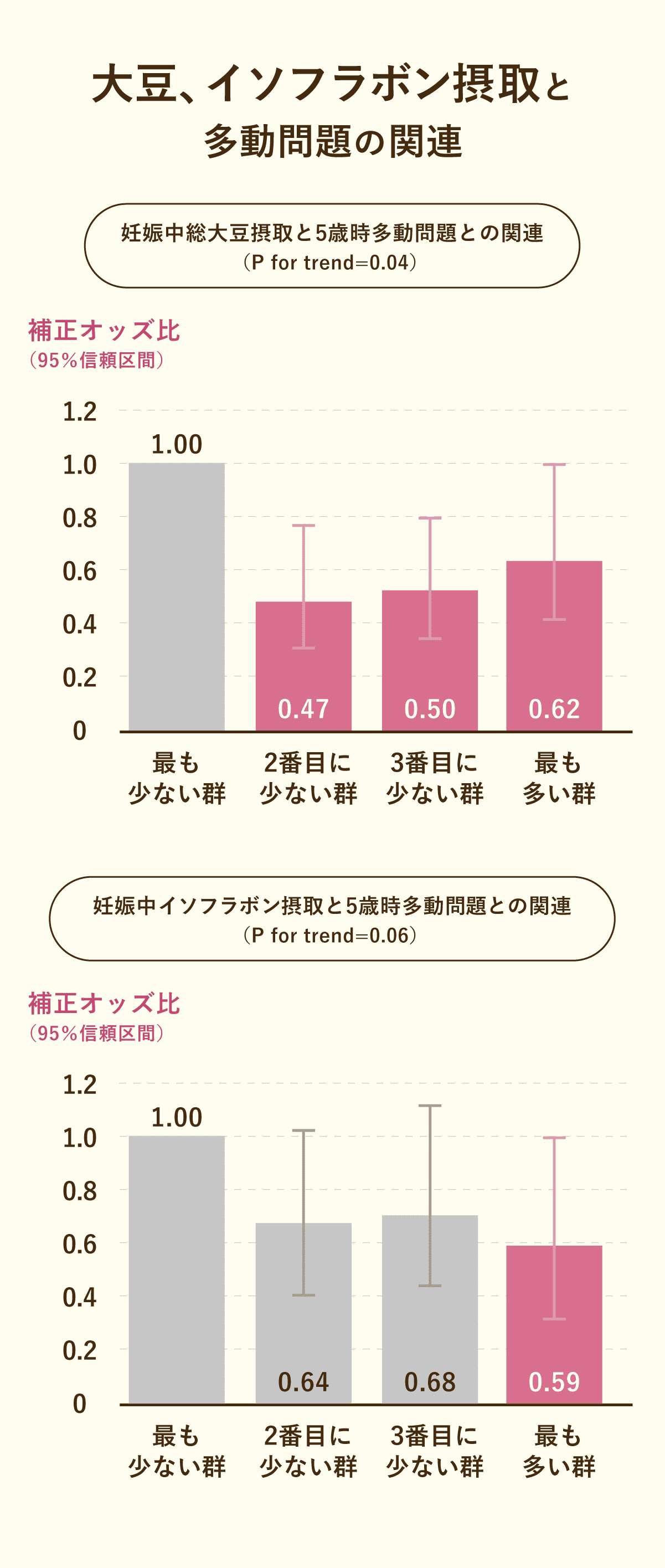

三宅教授:1199 組の母子を対象とし、5歳時における「多動問題」に焦点を当て追跡調査を行いました。「食事歴法質問調査票」を用いて集計した妊娠中の栄養データをもとに、大豆、イソフラボンの摂取量別に、人数が均等になるよう4グループに分け(4分位)、統計解析を行いました。また、子どもの多動問題の評価には、世界中で使われている「SDQ」というアンケートを使用しました。このアンケートは母親が回答する形式で、多動問題、仲間関係問題、情緒問題などさまざまな側面から子どもの行動を評価します。

今回の調査では、母親の年齢、妊娠週、妊娠中のうつ症状、妊娠中のアルコール摂取や喫煙、子の出生体重などの「非栄養要因」と、緑黄色野菜以外の野菜や総果物の摂取量、ビタミンC、ビタミンB6、カルシウムなどの「栄養要因」も統計学的に調整した上で分析をおこないました。

──分析の結果、どういうことが分かったのでしょうか?

三宅教授: 妊娠中の大豆摂取が最も低いグループを基準とした場合、妊娠中の総大豆摂取が多いほど、5 歳児における多動問題のリスクが低下する傾向が示されました。具体的には、最も摂取量が多いグループでは、リスクが約38%低下していました。また、イソフラボンについても、摂取量が多いと多動問題のリスクが低下することが示されています。最も摂取量が多いグループとの比較でリスクが41%低下していました。今回の調査結果から、妊娠中の大豆やイソフラボンの摂取量が多い方が、5 歳児における多動問題に予防的に働くことが示されています。

──他の行動的問題はどうだったのでしょうか?

三宅教授:仲間関係問題についても、妊娠中の総大豆・イソフラボン摂取の多い方が有意にリスクが低下していることがわかりました。他の問題行動についても調査しましたが、統計学的に有意な関連が見られたのは、今回示したものだけです。例えば、社会的な行動や情緒問題には関連が見られませんでした。

妊娠中に摂取したい栄養素とは?

──今回の研究では大豆・イソフラボンを対象にしましたが、妊娠中に積極的に摂取した方がよい栄養などはあるのでしょうか?

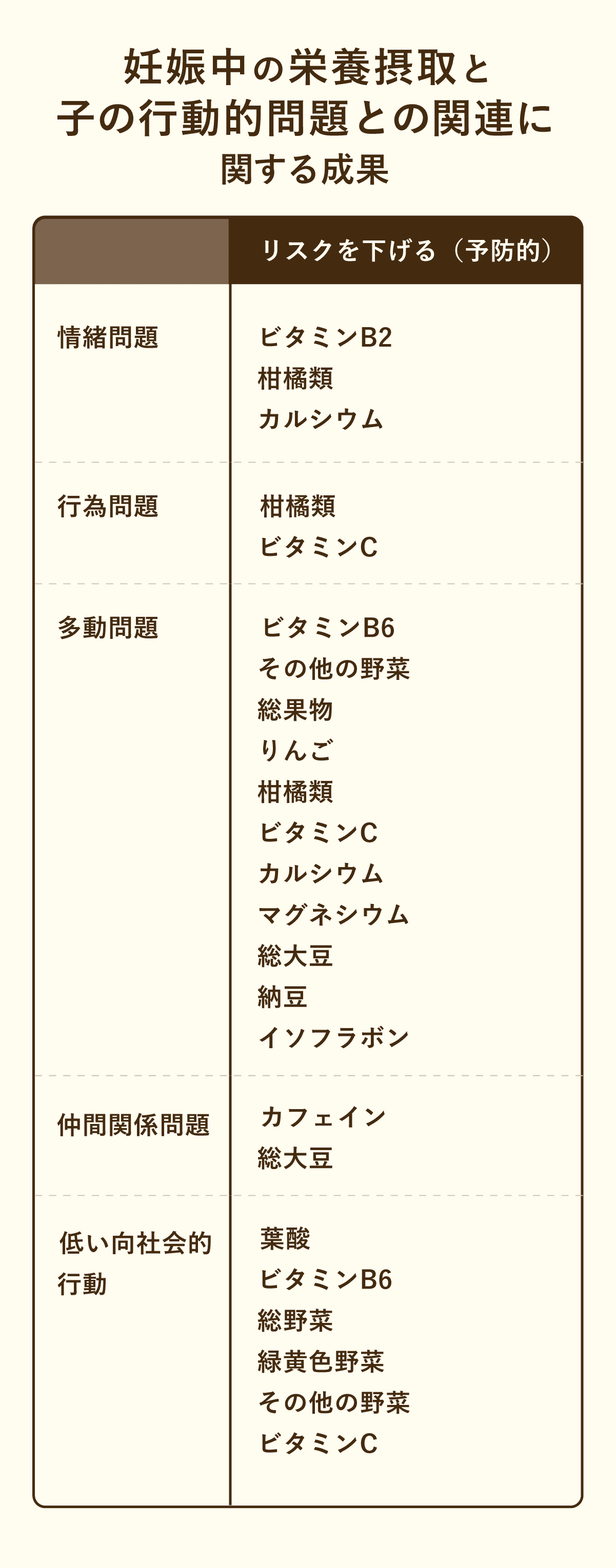

三宅教授:大豆やイソフラボンに限定することはなく、さまざまな食品や栄養素が子どもの行動的問題に予防的な効果があることがわかっています。特定の食品に固執する必要はなく、バランスの取れた食習慣が望ましいと考えています。各地域の特色を活かしたバランスの取れた食生活を送ってもらうと良いと思いますよ。

──そうですよね…。ちなみにですが、これまでの研究でわかってきた子どもの行動的問題を予防する可能性のある栄養素や食品はあるのでしょうか?

三宅教授:そうですね。過去に私たちが取り組んできた研究をまとめると、下のような一覧になっています。

──ありがとうございます。こちら、すごく参考になります!

三宅教授:女性は貧血のリスクもあるため、小松菜や緑黄色野菜などの鉄分を意識した食事を摂取するのも良いと思います。妊娠中の栄養摂取は、母体だけでなく、生まれてくる子どもの行動的問題や健康にも影響を及ぼしますので、この一覧を参考にしながらバランスの良い食生活を送る意識を持つことが大切です。もちろん、過度に健康を気にしすぎるのもよくないですが、食生活の見直しやリセットをすることも必要だと感じています。

──わかりました!最後に、今後の研究テーマについて教えていただけますか?

三宅教授:現在、中学生のうつ症状に関する研究を進めています。過去の調査では、中学生のうち2割から3割がうつ症状を持っていることがわかっています。このうつ症状と妊娠中の栄養摂取との関連を調査することを次の研究テーマとして考えています。また、中高年の認知症予防に関する研究も進めており、イソフラボン摂取が認知症の予防に効果があるかどうかについて調査しています。

──三宅先生、本日はありがとうございました。

編集後記:

三宅先生への取材を通じて、妊娠中の食生活の重要性について改めて痛感しました。今回は、妊娠中の大豆・イソフラボンの摂取量と子どもの行動的問題についての調査研究でしたが、三宅先生がおっしゃっているように、とにかくバランスの取れた食生活をおくることが大切です。その意識を持つためにも、今記事が読者の皆さんのお役に立てればうれしいです。「妊娠中の栄養摂取と子どもの行動的問題との関連に関する成果」の一覧も参考に、母子の健康や幸福を守るライフスタイルを送ってくださいね。