大阪産業大学・日高准教授および関西医科大学・木村教授の研究によって、咀嚼回数を増やすことで肥満が改善することが明らかになった。我々の生活とは切っても切れない食事と咀嚼。咀嚼回数に意識を向けることでより健康になれるのか。

そこで今回は、咀嚼回数を増やすことと肥満の改善の関係性や肥満予防について、また咀嚼回数を増やすコツやより健康的な食生活のアドバイスを日高准教授および木村教授に伺った。

日高なぎささん

大阪産業大学 准教授

木村 穣さん

関西医科大学 教授

1981年関西医科大学卒業、医学博士。現在関西医科大学理事長特命教授、同附属病院健康科学センター長。循環器、日本心臓リハビリテーション学会、日本肥満学会、日本抗加齢医学会専門医。食事、運動、心理職とのチーム医療やフィットネスクラブとの医療連携、ICTによる生体センサー、遠隔サポートシステムなど新しい医療戦略として注目されている。著書;大学病院・肥満外来の教授が教える 1日だけダイエット/文響社ほか

本記事のリリース情報

【メディア掲載】国際学科の日高なぎさ准教授と関西医科大学の共同研究について掲載されました

「早食い」のデメリットと「咀嚼」のメリット

──まず最初に、今回の研究に取り組むきっかけについて教えていただけますか?

日高准教授: 私は大学院生時代に健康科学センターで研究を始め、さまざまな生活習慣病のリスク要因としての肥満について研究をしてきました。肥満の要因としては、不規則な食事や栄養の偏り、過剰なカロリー摂取、朝食の欠食などがありますが、早食いもその要因の一つと考えられています。

しかし、これまでの早食いと肥満の関連性についての研究は、横断的なものが主で、肥満患者に対する長期的な介入研究は少なく、早食いの評価方法にも課題がありました。そのような中、関西医科大学・健康科学センターでの肥満外来患者を対象にした研究において、特に男性の間で早食いが多く見られることが明らかになりました。これにより、早食いと肥満の関係をより深く掘り下げる必要があると感じたのがきっかけです。

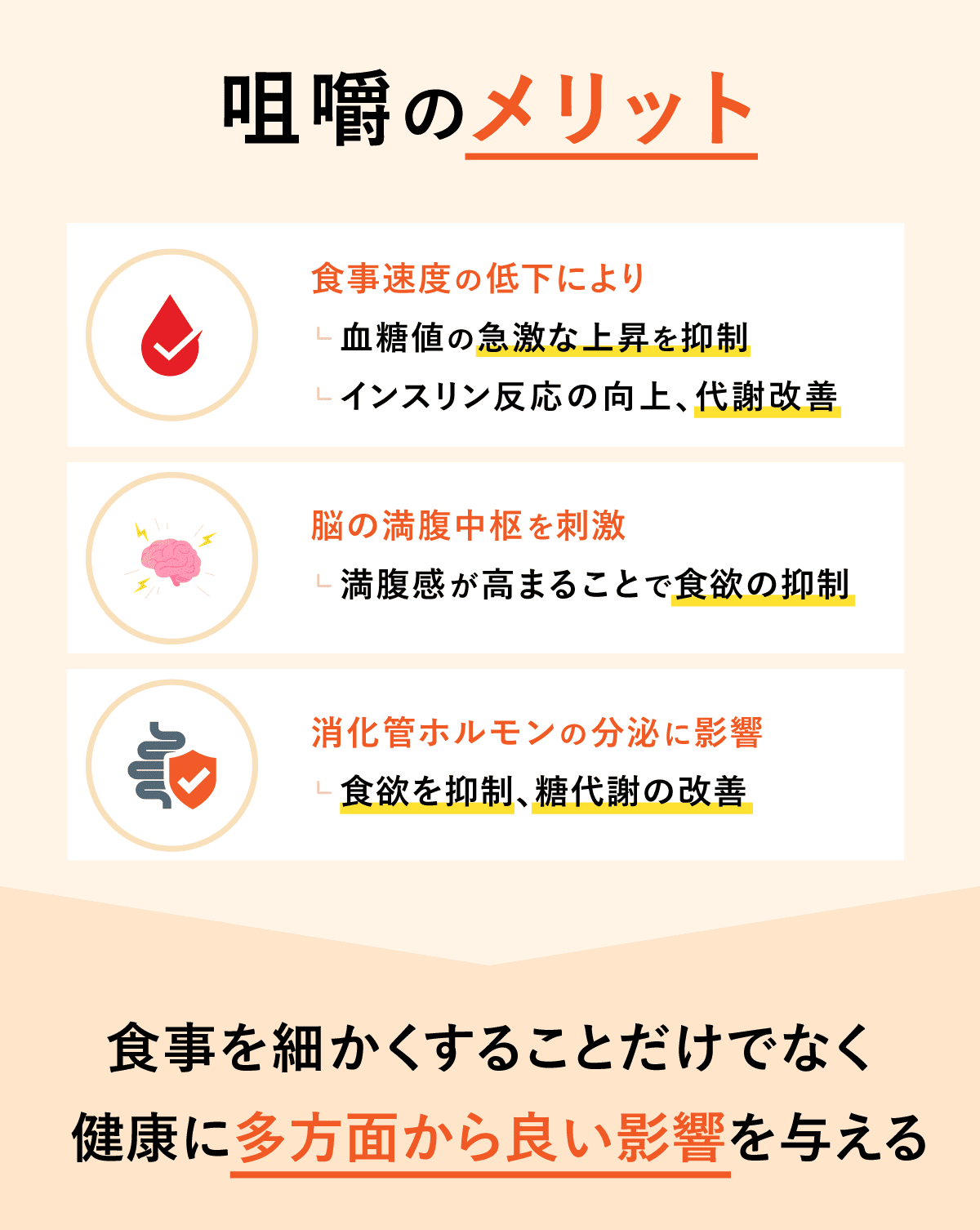

咀嚼の効果:血糖値の急激な上昇の抑制による代謝改善、食欲の抑制

──なるほど。そういった背景があったのですね。早食いを改善するためにも咀嚼の回数を増やすことが重要だと思うのですが、咀嚼によるメリットや効果について教えてください。

日高准教授: 一つは、咀嚼によって食事の速度が遅くなり、血糖値の急激な上昇が抑制されます。これにより、インスリンの反応が向上し、代謝が改善されます。また、食べ物をよく噛むことで脳の満腹中枢が刺激され、食欲が抑制される効果があります。さらに、咀嚼は消化管ホルモンの分泌に影響を及ぼし、食欲を抑制し、糖代謝を改善する作用もあります。このように、咀嚼は単に食物を細かくする行為以上の意味を持ち、私たちの健康に多方面から良い影響を与えるのです。

── ありがとうございます。先ほど「早食いの評価方法にも課題がある」とお話されていましたが、どういった課題があるのでしょうか?

日高准教授:自己認識と実際の咀嚼回数の認識に乖離があることです。多くの人が自分の食行動について客観的な理解を持っていないのが現実です。たとえば、自分はゆっくり食べていると思っていても、実際には速いペースで食べている場合があります。このため、咀嚼行動を客観的に評価することが重要な要因になっています。

木村教授:私たちの研究では、耳に装着するタイプの咀嚼計測システムを用いて、咀嚼の回数と時間を客観的に測定しています。これは耳に装着するタイプのイヤホン型になっていて、外耳道の動きを読み取ることで咀嚼回数を計測します。これまでの顎に装着するタイプの咀嚼計では、咀嚼計測をする際に被験者が意識してしまうことが課題でしたが、より自然な食事状態を計測できます。

日高准教授:客観的なデータとして咀嚼回数を確認して研究できたことで、咀嚼の健康への影響についての理解が深まり、肥満や生活習慣病の予防・治療において新たなアプローチが考えられるようになりました。

咀嚼回数を増やすことで肥満関連指標が大きく改善

咀嚼回数を増やすことは、体重やBMIの改善、糖代謝の改善に効果的

── 今回の研究方法について詳しく教えてください。

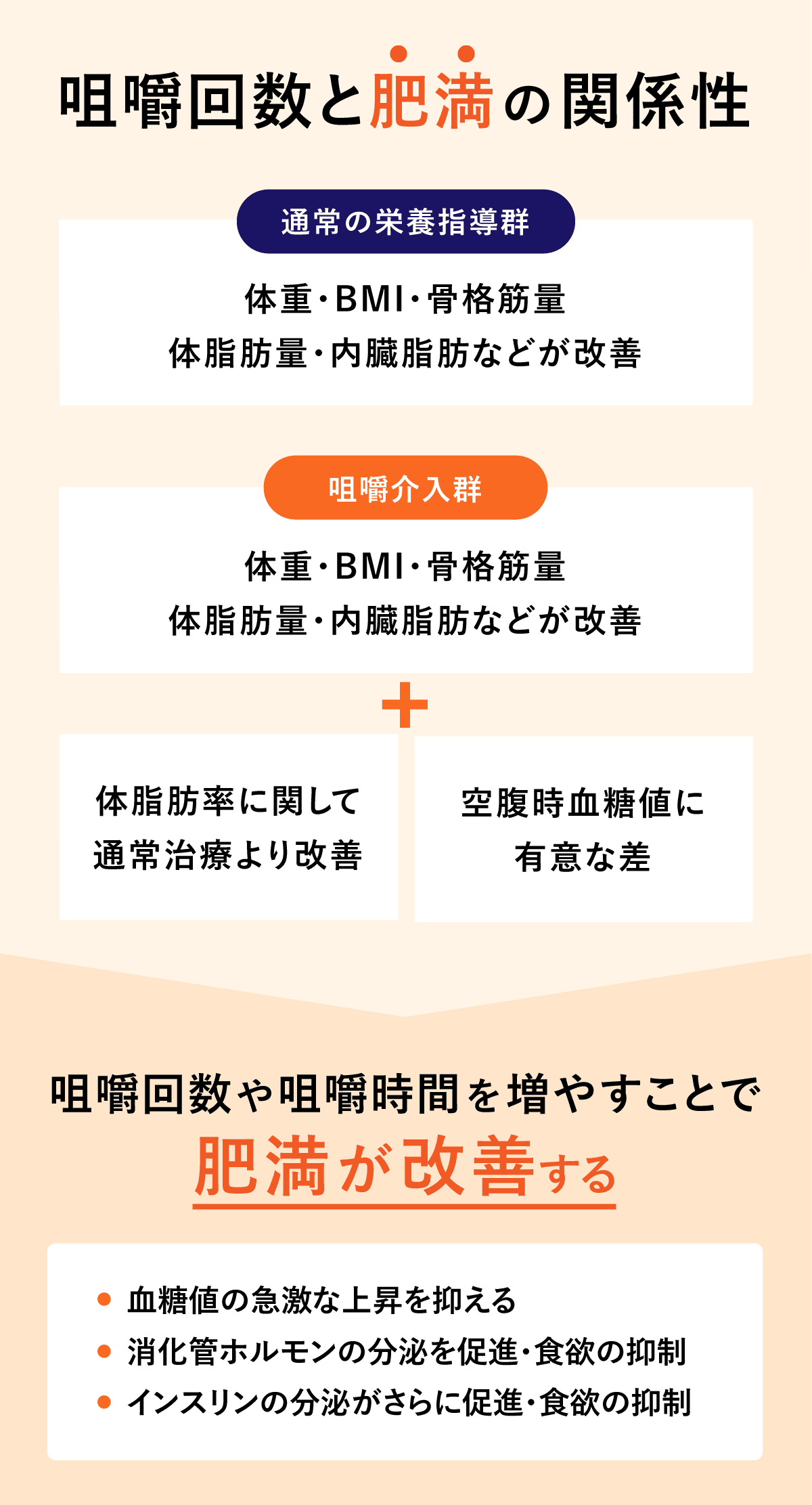

日高准教授: まず、この研究では、20歳以上でBMI30以上の34名の女性肥満患者を無作為に「通常の栄養指導を受ける群」、「栄養指導と咀嚼に対する指導介入を受ける群」の2群に分けました。指導の具体的な内容は、栄養士からの食事のカロリーコントロールや食材選びに関する指導、さらに咀嚼の重要性や咀嚼回数を増やすことを意識した指導です。特に、咀嚼に関する指導は、1口あたり30回以上噛むこと、1口ごとに箸を置くことなどを伝え、現実的な目標設定とその達成度の確認、目標の修正などを継続するという内容でした。

5~6ヶ月間の介入期間を設け、月1回のフォローアップを行い両群の差異を比較しました。

被験者にはサラダ、おにぎり、ドーナツの3種類の食材を順番に食べていただき、それぞれの食材ごとに、耳に装着するタイプの咀嚼計測システムを用いて、咀嚼の回数と時間を測定しました。

── 食材の選定や食事の順番、そのほか特に注意した点はありますか?

日高准教授: より多角的なデータを収集するため、咀嚼の特性が異なる食材を選定しました。また、食事の順番については、サラダ、おにぎり、ドーナツの順に食べ、食事中の水分補給は控えていただき、咀嚼の計測に影響が出ないように配慮しました。

── 研究結果について詳しく教えていただけますか?

日高准教授: まず、特におにぎりの咀嚼時間に関して、「通常の栄養指導を受ける群」と「栄養指導と咀嚼に対する指導介入を受ける群」で有意な差が見られました。ドーナツに関しては咀嚼回数に差が見られ、これは食材によって咀嚼の改善効果に違いがあることを示しています。実際に、「栄養指導と咀嚼に対する指導介入を受ける群」ではドーナツの咀嚼時間以外はすべてが増加していました。

次に、6ヶ月間の介入前後での身体組成の変化については、肥満関連指標において、両群ともに体重、BMI、骨格筋量、体脂肪量などが改善しました。特に「栄養指導と咀嚼に対する指導介入を受ける群」では体脂肪率の改善が顕著でした。これらは、もちろん栄養士からの栄養指導の効果も反映されていると考えられます。

木村教授:また、空腹時血糖値の改善が「栄養指導と咀嚼に対する指導介入を受ける群」で顕著に見られました。これは咀嚼指導が糖代謝に良い影響を及ぼしている可能性を示唆しています。ほかにも、BMIやインスリン値などが改善していることが確認されました。

これらから、咀嚼指導を通じて咀嚼回数を増やすことは、体重やBMIの改善、糖代謝の改善に効果的であり、食材を用いた実践的な咀嚼指導の有効性が確認されたと言えます。

咀嚼は代謝メカニズムやホルモンの働きにも影響を及ぼす

── この研究で特に印象的だった点や今後の課題はありますか?

日高准教授: 咀嚼行動がホルモンの動き、特にインスリンの抵抗性などにまで影響を及ぼしていることです。咀嚼が満腹中枢に影響を与えるということは理論的には言われていましたが、実際に体のホルモンバランスに変化をもたらすという点は新しい発見でした。これにより、咀嚼が単に食事のスピードや量に影響を与えるだけでなく、体の代謝メカニズムやホルモンの働きにまで影響を及ぼすことが明らかになり、咀嚼の重要性が一層明確になりました。

咀嚼回数を増やして心も身体も健康に!ゆっくり食べるコツ!

──今回の先生方の研究を踏まえて、咀嚼回数を増やす方法やゆっくり食べるコツを教えてほしいです。

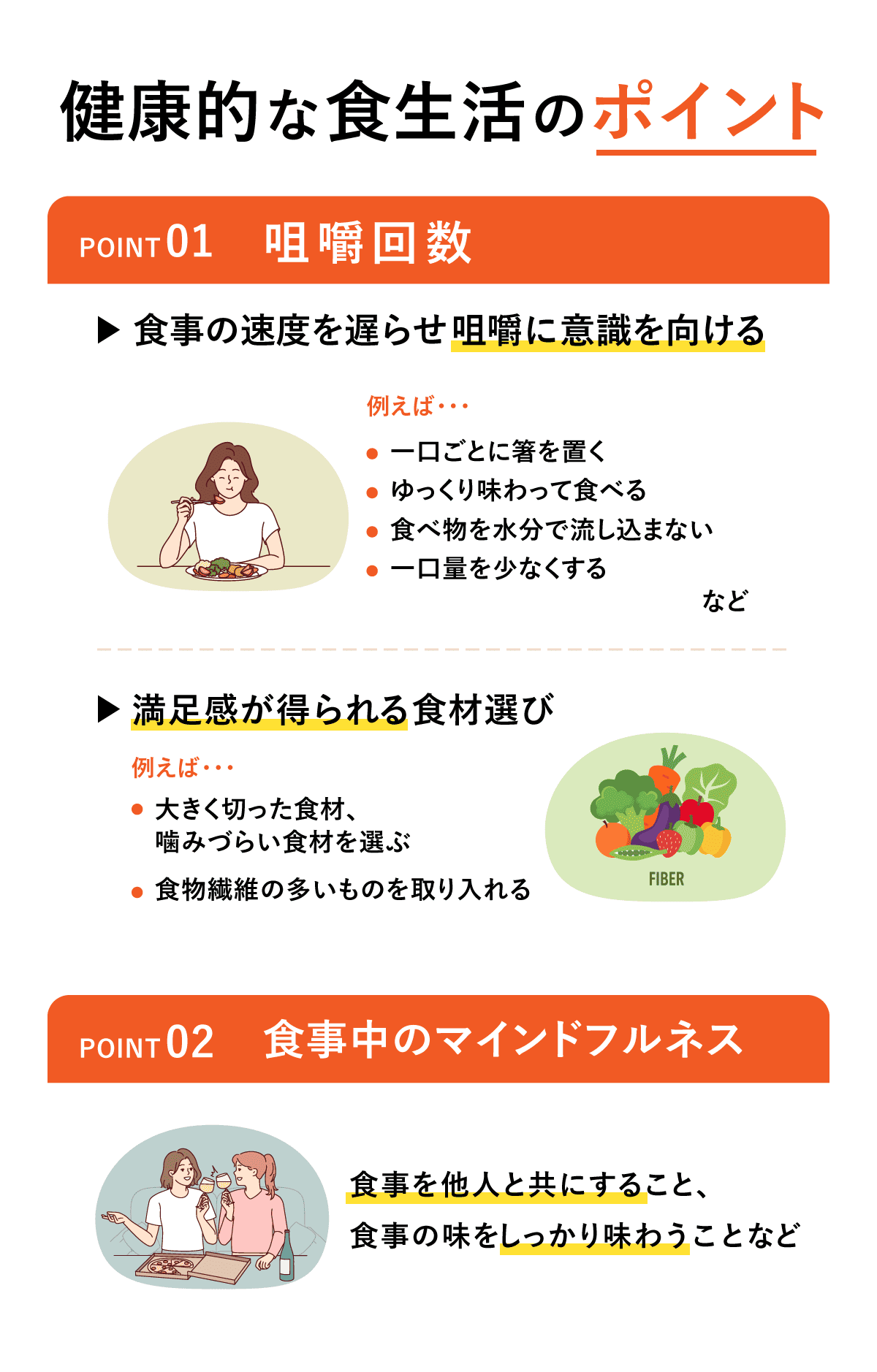

日高准教授: 咀嚼回数を増やすための方法としては、一口ごとにお箸を置く、一口の量を少なくする、食材を大きく切るなどがあります。これらをイメージしながら行うことで、実際に食事の速度を遅らせ、咀嚼を意識させる効果があります。また、食物繊維の多い食材や硬めの食材を取り入れることも有効です。噛む回数が自然と増え、より満腹感を得やすくなります。

木村教授:水を適量飲むこと、食事を他人と共にすること、食事の味をしっかり味わうことなども大切です。特に、食事の味を楽しむことはマインドフルネスにもつながり、食事への意識を高めることに役立ちます。また、急いで食事をするのではなく、しっかりと時間をかけてゆっくり食べることは、食事自体をより楽しむことにもつながります。これにより、無意識のうちに食事の量や速度に意識が向き、健康的な食生活につながるはずです。

── 今後の研究計画について教えていただけますか?

日高准教授: 今回の研究は、女性の肥満患者を対象としたものだったため、今後は男性の肥満患者を対象にした研究が必要だと考えています。また、総エネルギー摂取量や食材の多様性に関する詳細な調査も必要です。これにより、咀嚼指導の効果や方法についてより深い理解を得ることができると考えています。

木村教授:我々の研究チームでは、今回使用した咀嚼計測機器のさらなる改良と応用に注力しています。この機器はイヤホン型のため、日常生活で容易に使用でき、飲み込み動作も計測可能です。今後は、子供の食育、高齢者の食事管理、誤嚥予防など幅広い分野での応用を目指しています。また、食事中の咀嚼回数や飲み込み回数を客観的に把握し、それを基に個人の食行動の改善を促進することが可能です。健康維持や疾病予防に役立つツールとして、今後さらに発展させていく予定です。

── 日高先生、木村先生、ありがとうございました。

Wellulu編集後記:

今回の取材を通じて、「咀嚼」が持つ役割や肥満との関連性について興味深いお話を聞くことができました。日々の生活の中で欠かせない食事と咀嚼。だからこそ、わたしたちの健康においても大きな役割を持っているのだと改めて考えさせられました。咀嚼回数を増やしたり、健康的な食生活についてのアドバイスなど、日々の健康のために努力できることもわかりました。まずは、食事から、健康維持のために咀嚼に意識を向けていきたいと思います。

公認心理師、臨床心理士、専門健康心理士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー。専門分野は臨床心理学、健康心理学。関西大学大学院卒業後、文部科学省学術フロンティア推進拠点関西大学臨床心理相談室リサーチ・アシスタント、大阪産業大学講師を経て、現在、同大学准教授。不登校や小児心身症など青少年の臨床心理学的援助を行う中で、睡眠、運動習慣、食生活などの生活習慣が及ぼす心理的影響の重要性を感じ、関西医科大学大学院医学研究科に入学し、生活習慣病の予防や心理学的援助に関する研究を行っている。