最近、腸内フローラと健康の関係性が話題になっています。そんな中、西山教授が取り組んだ研究によって、食物繊維が腸内細菌によって発酵されることで生成される短鎖脂肪酸が、アレルギーや炎症性疾患の予防におけるメカニズムが少しづつ明らかになってきました。さらに、腸内環境の改善と全身の健康への影響も調査しており、短鎖脂肪酸がマスト細胞の活性化を抑制し、アレルギー反応を緩和する可能性があることが示されています。これらの研究結果は、アレルギー治療における新たなアプローチを提供し、食生活と腸内環境の改善が健康維持に欠かせないことを示しています。

西山 千春さん

東京理科大学先進工学部生命システム工学科 教授

本記事のリリース情報

西山 千春教授の研究成果に関するインタビューがWebメディア「Wellulu」に掲載

「短鎖脂肪酸」の健康効果が注目されている理由

──今回の研究についてお伺いする前に、最近「短鎖脂肪酸」というキーワードを良く耳にしますが、注目されている背景にはどのようなことがありますか?

西山教授:近年、腸内フローラと全身の健康との間に深い関係があることが明らかになってきました。短鎖脂肪酸は、腸内フローラの代謝産物として、健康維持に不可欠な役割を果たしていることが知られています。とくに、アレルギーや炎症性疾患の予防と治療において、短鎖脂肪酸が持つ潜在的な役割に科学界の関心が高まっています。このような背景から、食生活や腸内環境を改善することで短鎖脂肪酸の生成を促し、健康状態を向上させる研究が活発に行われています。

短鎖脂肪酸は食物繊維によって生成される

──短鎖脂肪酸とは何か、また、その健康効果についても併せて教えてください。

西山教授:短鎖脂肪酸は、腸内細菌が食物繊維を発酵させる過程で生成される脂肪酸の一種です。主な種類には酢酸(さくさん)、プロピオン酸、酪酸(らくさん)があり、これらは腸の健康維持、免疫系の調整、炎症反応の抑制など、さまざまな健康効果を持つことが知られています。とくに、アレルギーや炎症性疾患の抑制、血糖値の安定化、心血管疾患のリスク低減などに効果が期待されています。また、健康な腸内環境を促進し、全身の健康を支える重要な役割を担っています。

短鎖脂肪酸と中鎖脂肪酸は何がちがう?

──今回の研究で短鎖脂肪酸の作用に着目した理由を教えてください。また、中鎖脂肪酸という言葉もよく聞くのですが、どう違うのでしょうか?

西山教授:私たちの日常生活において、食べ物は非常に重要な役割を果たしています。短鎖脂肪酸と中鎖脂肪酸は、その分子の長さによって大きく異なる特性を持ちます。短鎖脂肪酸はお酢に含まれる酢酸のように炭素鎖が短く、中鎖脂肪酸はやや長い構造をしており、それぞれ異なる生理活性を持っています。

そして、今回の研究では短鎖脂肪酸がアレルギー抑制にどのように関与するかを明らかにすることが主な目的でした。短鎖脂肪酸はとくに腸内環境によい影響を与え、アレルギー反応の抑制に役立つと考えられています。また、肥満やがんなどの疾患との相関も示唆されており、全体的に健康によい影響を与えるというイメージがあります。

──『短鎖脂肪酸』と『中鎖脂肪酸』の性質や機能の違いについて、もう少し詳しく教えてください。

西山教授:短鎖脂肪酸は、炭素数が3から6個で、主に腸内細菌が食物繊維を発酵させて作り出します。これらは腸内環境の改善や免疫調節に役立ち、アレルギー抑制にも効果的です。一方、中鎖脂肪酸は炭素数が6から12個で、ココナッツオイルなどに含まれています。中鎖脂肪酸に、ダイエット効果があると言われるのは、いわゆる油の成分である長鎖脂肪酸とは異なる経路で吸収されることにより、そのエネルギーがすぐに使われるからです。

短鎖脂肪酸がアレルギーを抑制する?そのメカニズムとは?

──「短鎖脂肪酸がアレルギー反応に及ぼす影響」についての研究は、どのような方法で行われたのですか?

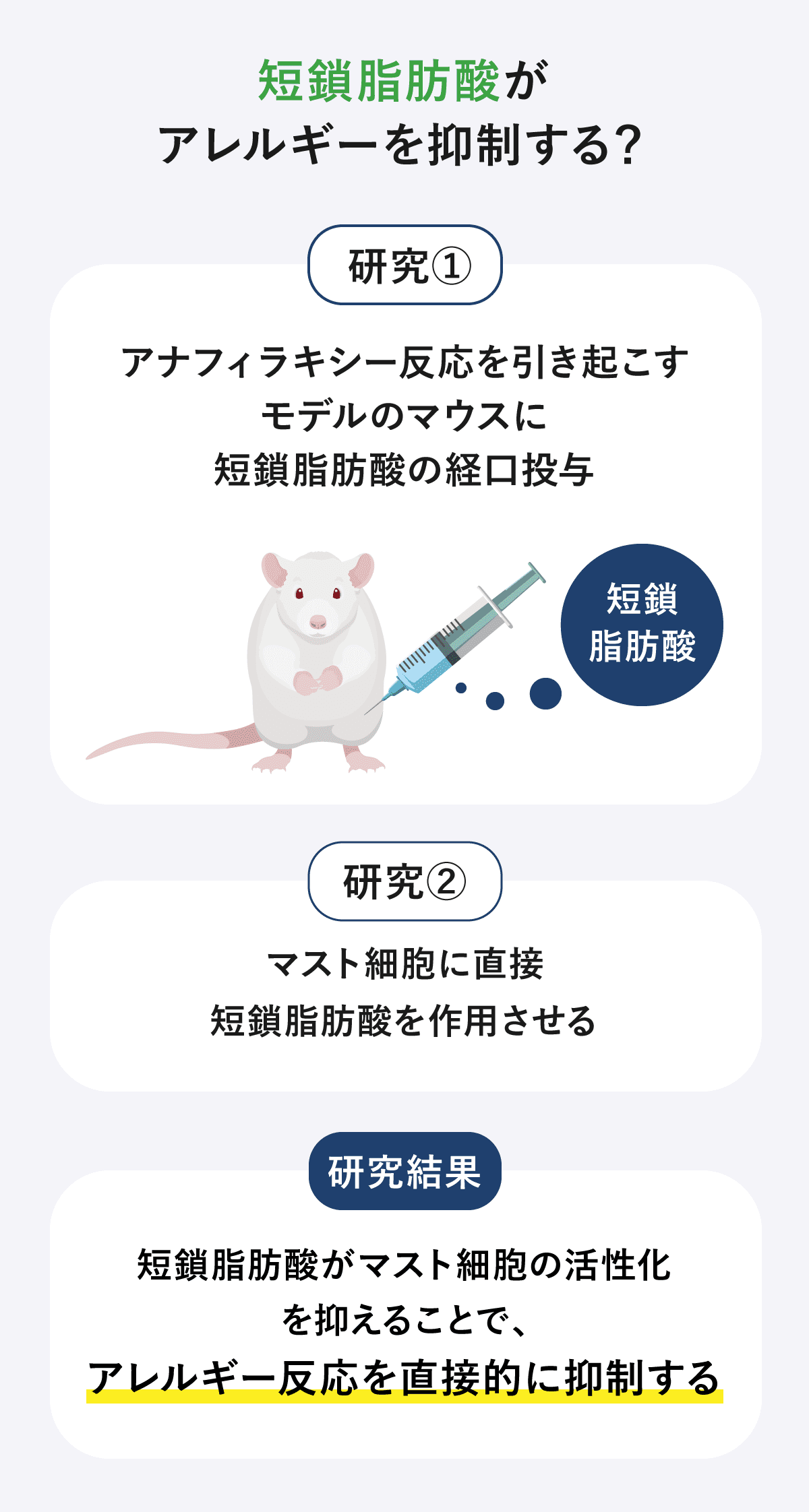

西山教授:私たちはマウスを使った実験モデルを用いて、短鎖脂肪酸がアレルギー反応にどのように作用するかを調べました。具体的には、アナフィラキシー反応を引き起こすモデルを作り、短鎖脂肪酸を摂取させたマウスの反応を観察しました。さらに、マスト細胞に直接短鎖脂肪酸を作用させる実験も行い、細胞レベルでの影響を分析しました。

マスト細胞とは、私たちの免疫システムの中で重要な役割を果たす細胞の一種で、体内に侵入した異物やアレルゲンに反応して、ヒスタミンやサイトカインという物質を放出します。これらの放出によって、アレルギー反応の症状が引き起こされるため、マスト細胞はアレルギー反応において中心的な役割を担っています。

──研究の結果、短鎖脂肪酸にはどのような効果があることがわかったのですか?

西山教授:短鎖脂肪酸は、アナフィラキシー反応を抑制する効果があることがわかりました。これは、短鎖脂肪酸がマスト細胞の活性化を抑えることで、アレルギー反応を直接的に抑制することを示唆しています。また、短鎖脂肪酸はマスト細胞の表面にある特定の受容体に作用することや、免疫関連遺伝子の発現を調節することも明らかになりました。

──この研究から、アレルギー治療に対する新たなアプローチが見えてきたのでしょうか?

西山教授:短鎖脂肪酸がいろいろな免疫細胞にはたらきかけて炎症やアレルギーを抑えることは知られていましたが、直接アレルギー反応を引き起こすマスト細胞については不明な点が多く残されていました。今回、短鎖脂肪酸の効果にはプロスタグランジンが関わることもわかってきましたので、いわゆる非ステロイド性抗炎症薬が特定のアレルギーを悪化させる仕組みとも関連する発見となりました。

──短鎖脂肪酸は、どのようなアレルギー症状に効果があるのでしょうか?

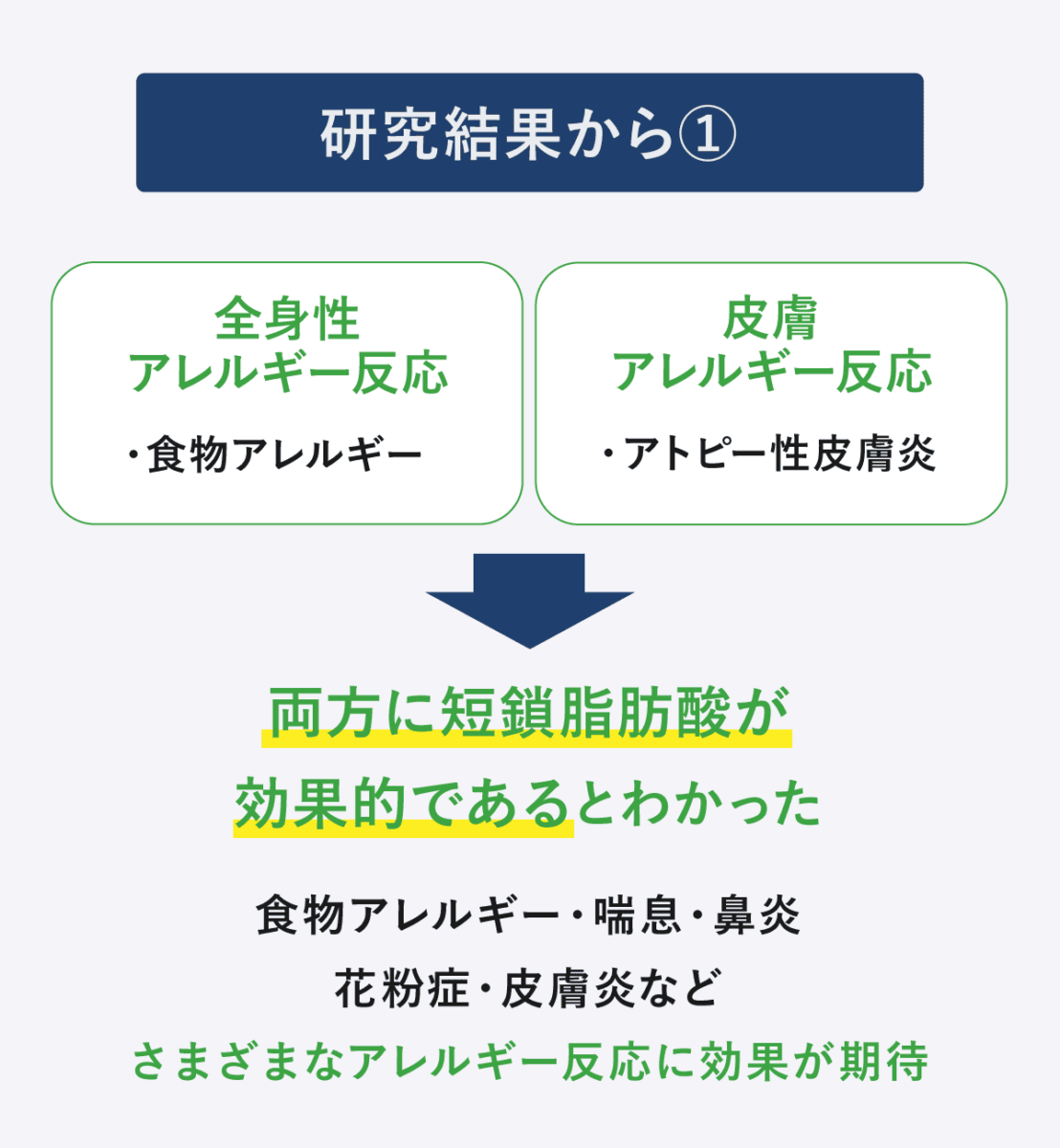

西山教授:短鎖脂肪酸は、マスト細胞の活性化を抑制する効果があるため、マスト細胞が関与するさまざまなアレルギー症状に対して効果が期待できます。これには食物アレルギー、喘息、鼻炎、花粉症、皮膚炎などが含まれます。アナフィラキシーをモデルに使用したのは、マスト細胞反応を直接観察しやすいからでして、その効果は他のアレルギー症状にも適用可能と考えています。

──今回の研究では、「受動的全身性アナフィラキシーモデル」と「受動的皮膚アナフィラキシーモデル」、2つのモデルを使っていますね。

西山教授:はい。それぞれを説明すると、「受動的全身性アナフィラキシーモデル」は、マウスにIgE抗体(特定のアレルゲン(抗原)が体内に侵入した際に産生され、即時的なアレルギー反応を引き起こす、免疫システムの一部)を静脈注射し、その後特定の抗原を与えることで全身性のアレルギー反応を引き起こす実験手法です。これは、人間でいうところの蕎麦アレルギーのように、全身に影響を及ぼすアレルギー反応を模倣したモデルです。

一方、受動的皮膚アナフィラキシーモデルは、マウスの皮膚にIgE抗体を注射し、あとに抗原を全身に投与することで、特定の皮膚部位のみにアレルギー反応を引き起こす手法です。このモデルでは、アレルギー反応が皮膚に限定されます。

全身性アナフィラキシーでは体温の低下を、皮膚アナフィラキシーでは皮膚の腫れをというように、異なる指標を測定します。本来、長い時間をかけてアレルギー症状が誘導されるのですが、それを一晩で擬似的に確立する訳です。

──全身と皮膚の2つのアナフィラキシーモデルの研究から、どんなことがわかったのでしょうか。

今回の研究では、これら2つのモデルを用いて、短鎖脂肪酸のアレルギー反応に対する抑制効果を評価しました。その結果、短鎖脂肪酸を摂取させたマウスでは、全身性アナフィラキシーモデルにおいても皮膚アナフィラキシーモデルにおいても、アレルギー反応が有意に抑制されることがわかりました。これは、短鎖脂肪酸がマスト細胞の活性化を抑えることにより、アレルギー反応を直接的に抑制する可能性があることを示しています。

──短鎖脂肪酸がアレルギー反応を抑制する作用は、すでにアレルギー症状を持つ方に効果があるものなのでしょうか。

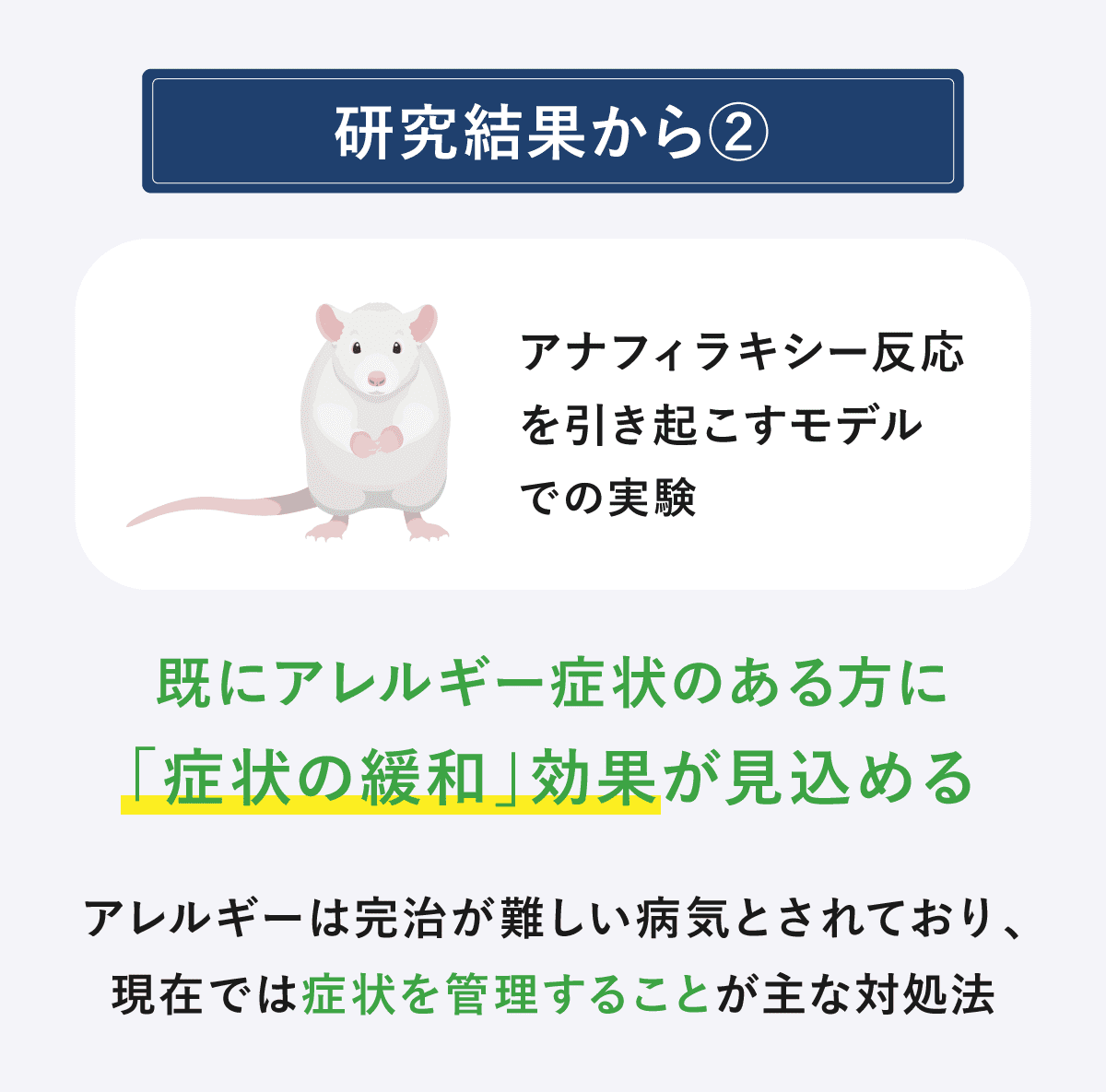

西山教授:はい、今回の研究はまさに「アナフィラキシー反応が出る状態」を作った上でどう緩和するかを研究したもので、すでにアレルギー症状のある方に一定の効果があることを示唆しています。ただし、短鎖脂肪酸の摂取が「治療」として機能するわけではなく、「症状の緩和」を目的としているというのがポイントです。アレルギーは完治が難しい病気とされており、現在では症状を管理することが主な対処法です。たとえば、舌下療法などの長期的な治療法もありますが、これも徐々にアレルギー反応を減らすことを目的としており、完全な治癒を保証するものではありません。短鎖脂肪酸も同様に、アレルギー反応を引き起こす細胞の活性を抑制し、症状を緩和することに貢献します。

ビタミンB3「ナイアシン」にもアレルギー抑制作用が!

──ビタミン「ナイアシン」のアレルギー症状に対する影響についても研究されたそうですが、具体的にどのような結果が得られたのでしょうか?

西山教授:ナイアシン、つまりビタミンB3にはニコチン酸とニコチン酸アミドの2種類があります。このうちニコチン酸は、短鎖脂肪酸と同様にGPR109Aという受容体を刺激し、マスト細胞の活性化を抑制する効果があります。実際にニコチン酸を使用した実験では、アレルギー反応の抑制効果が確認されました。しかし、ニコチン酸アミドでは同じ効果は得られませんでした。これにより、GPR109Aを刺激することがアレルギー反応の抑制に重要であり、ニコチン酸に効果があることが明らかになりました。

──ビタミンB3の適切な摂取方法も合わせてお伺いしたいです。

西山教授:ビタミンB3の摂取に関しては、食生活全体の改善を優先することが望ましいです。適切な栄養バランスを考慮した上で、ナイアシンを含む食品を適量摂取することが、アレルギー症状の抑制だけでなく、全体的な健康維持にも寄与します。サプリメントに頼る前に、医師や栄養士と相談し、個々の健康状態やアレルギーの症状に応じた適切な食事計画を立てることが大切です。

また、ニコチン酸に関しては、大量に摂取すると「フラッシング」と呼ばれる副反応が起こることがあります。これは皮膚の発赤や火照りといった症状で、過剰な刺激によって起こります。そのため、アレルギー症状の改善を目的としてニコチン酸を大量に摂取するのは推奨されません。

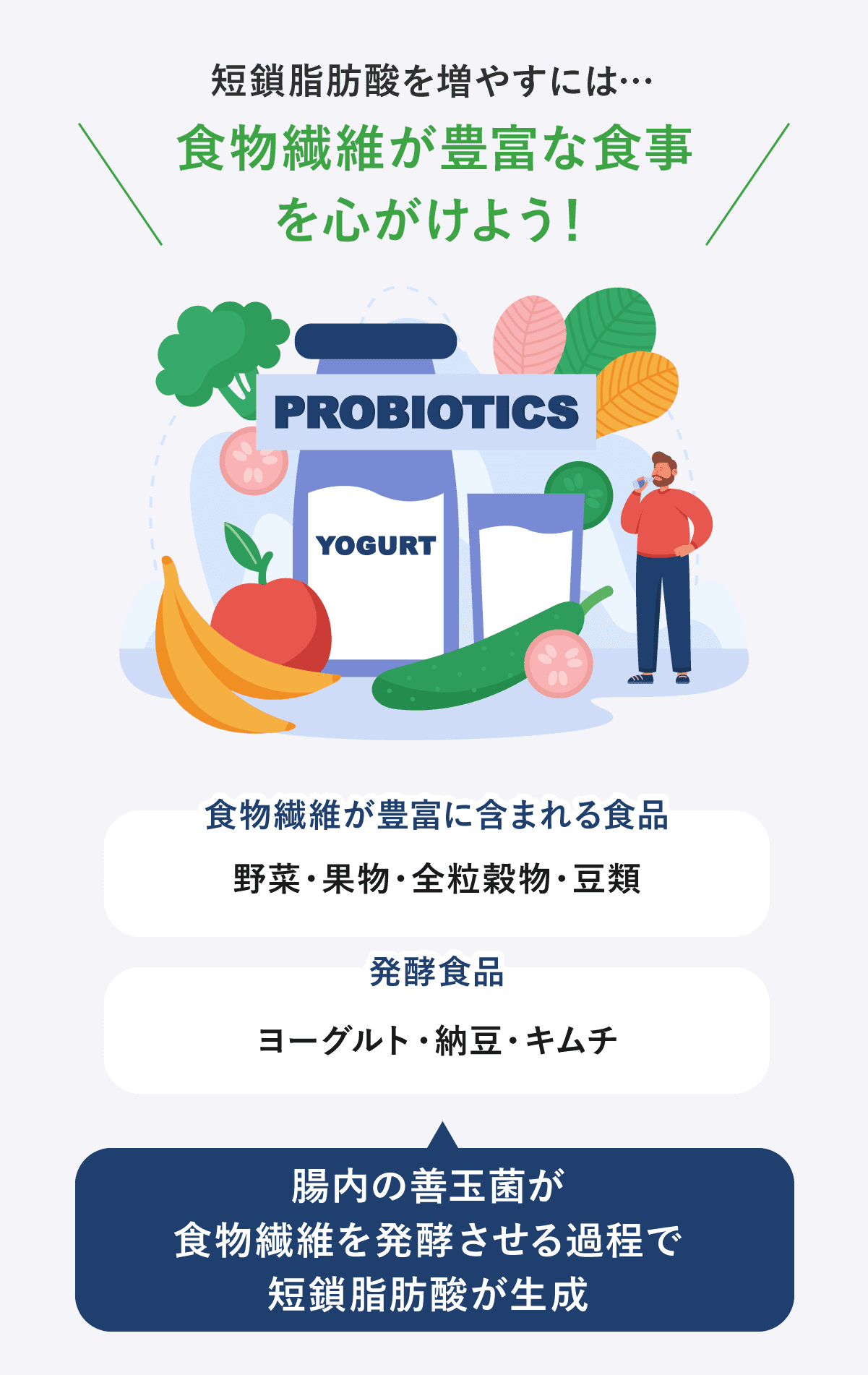

短鎖脂肪酸を増やして健康な身体へ!善玉菌・食物繊維の摂取がポイント

──健康のために短鎖脂肪酸を増やす方法を教えてください

西山教授:まず、健康を向上させるためには、腸内環境を整えることが重要です。食物繊維は、善玉菌の餌となり、腸内での短鎖脂肪酸の産生を促します。短鎖脂肪酸は腸内の健康だけでなく、全身の健康にもよい影響を及ぼします。食物繊維を豊富に含む食品や、善玉菌を増やす発酵食品を積極的に摂取することが重要です。

具体的には、野菜、果物、全粒穀物、豆類などといった食物繊維が豊富に含まれる食品の日常的な摂取が重要です。また、発酵食品としては、ヨーグルトや納豆、キムチなどが善玉菌の摂取に役立ちます。これらの食品は、腸内環境を改善するだけでなく、免疫機能の向上にも寄与します。もちろん過剰な摂取は避け、バランスの取れた食事を心がけるようにしてください。

──食生活の改善以外に、生活の中で意識すべきことはありますか?

西山教授:食生活の改善と並行して、適度な運動もいいと思います。身体を動かすことで、腸の動きが活発になり、腸内環境の改善につながります。また、ストレス管理も重要です。ストレスは腸内環境に悪影響を及ぼすことがありますので、リラクゼーションの時間を持つことも健康維持には欠かせません。生活全体のバランスを見直し、健康的な習慣を取り入れることが、総合的な健康向上につながります。

短鎖脂肪酸以外にアレルギー抑制を期待できる成分とは?

──これまでも免疫やアレルギーに関する研究をおこなう中で、アレルギー抑制に効果があるとされるポリフェノールに注目されていたと思いますが、どのような健康効果がありますか?

西山教授:ポリフェノールは植物由来の化合物で、赤ワインに含まれるレスベラトロールや、お茶、コーヒーに含まれるクロロゲン酸などが有名ですね。

私たちの研究では、とくにフラボノイドの一種であるフラボノール類のケルセチンやケンフェロールといった成分に、アレルギーや炎症を抑制する効果が見出されてきています。ケルセチンは、サントリーからケルセチンゴールドとして販売されている成分で、肥満対策としても知られていますが、私たちのデータではアレルギー抑制効果も確認されています。ポリフェノールは一口に言ってもさまざまなグループがあり、それぞれが多様な生理活性を発揮すると考えられています。これらの成分は、身体に優しく作用し、副作用が少ないため、安心して推奨できる食品成分です。

──それらの成分を含む食品を積極的に摂取することで、アレルギー抑制につながるのでしょうか?

西山教授:これらのポリフェノールを含む食品を定期的に摂取することで、体内でのアレルギー反応が抑制されると考えられています。たとえば、赤ワインやコーヒー、お茶などは日常的に摂取しやすい食品ですので、これらを適量摂取することで、ポリフェノールの摂取量を増やすことができます。ただし、アルコールは適量を守ることが重要ですし、コーヒーやお茶も過剰摂取は避けるべきです。バランスのよい食生活の一環として、これらの成分を含む食品を取り入れるといいのではないでしょうか。サプリメントの利用も1つの手段として考えられますが、日常の食事を楽しみながら摂取できるとよいですね。

──アレルギー対策以外にも健康によい影響を与えるポリフェノールですが、その他に注目すべき効果はありますか?

西山先生:ポリフェノールは、抗酸化作用が非常に高く、体内の酸化ストレスを減少させることで、老化防止や慢性疾患のリスク低減に寄与するとされています。また、心血管疾患の予防、脂肪の燃焼を促進する作用、さらには認知症のリスクを下げる可能性が指摘されています。

──アレルギー反応の治療や予防に向けた今後の研究方針についてはどのようにお考えですか?

西山先生:治療に直接関わる立場ではないですが、基礎研究者として、食品に関連した成分が私たちの身体にどれ程の影響を及ぼすのかを明らかにし、なるべく正確に世の中に発信したいと考えています。アレルギー反応は複雑で、その発症メカニズムもさまざまですが、この研究が新たな治療法開発の一歩となることを期待しています。

さらに、短鎖脂肪酸以外にも、アレルギー反応を抑制する可能性のあるさまざまな物質や方法についても研究を進めていきたいと思います。アレルギーに苦しむ人々にとって、より効果的な治療法や予防法が提供できるよう、引き続き研究を重ねていく所存です。

Wellulu編集後記:

西山教授の研究によって、短鎖脂肪酸がアレルギー反応抑制に大きく関与している可能性を示唆していることがわかりました。短鎖脂肪酸がマスト細胞の活性を抑え、アナフィラキシー反応を減少させること、また、食物繊維の重要性と、腸内環境改善が全身の健康に及ぼす影響が示されました。

アレルギー治療への新たなアプローチという視点も踏まえて、改めて食生活の見直しや腸内環境の改善が重要なんだと感じました。また、ポリフェノールやビタミンB3など、アレルギー抑制効果に関するその他の研究についてもとても興味深かったです。

東京大学農学部農芸化学科卒業。同修士課程修了後、アサヒビール株式会社の研究職に従事し、その間に論文博士として東京大学にて博士(農学)を取得。順天堂大学大学院医学研究科の助手、講師、准教授を経て、現職。