地球温暖化などの環境問題や、ダイバーシティの推進、労働環境の改善など、さまざまな社会問題に直面している現代社会。企業にも、自社の利益だけでなく、環境や社会、コーポレート・ガバナンス(企業統治)に配慮する「ESG経営」が求められている。本記事では、ESG経営の概要や、ESG経営に取り組む際のメリットや導入のポイントなどを詳しく解説。また、実際にESG経営に成功した企業の取り組み事例についても紹介する。

この記事の監修者

白井 さゆりさん

慶應義塾大学教授/アジア開発銀行研究所のサステナブル政策アドバイザー/アジア開発銀行のコンサルタント

近年注目されている「ESG経営」とは?

企業にも地球環境や人権問題などさまざまな社会課題への対応が求められる中で、近年注目されているのが「ESG経営」。ESG経営とは、どのような経営方法を指すのか、また注目を集めている理由について詳しくご紹介。

・ESG(環境・社会・ガバナンス)経営の定義

・ESG経営はなぜ必要? 注目される社会的背景

ESG(環境・社会・ガバナンス)経営の定義

「ESG経営」とは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の3要素を重視する経営方法のこと。環境問題や社会状況へも配慮しながら、企業の持続的な成長を目指す。

中でも最も重要なのが、ガバナンス(企業統治)面。社員や社内のサステナビリティ推進室の意識が高くても、社長やCEO、取締役会の人などの経営陣の意識が変わらなくては、企業を変えていくことは難しい。そのため、ガバナンス面を整えることは、ESG経営の土台を整えることにつながる。透明性の高い経営体制やコーポレートガバナンス整備、適切なリスク管理などが含まれる。

社会面では、人権尊重や労働環境の改善、地域社会との共生の推進などが含まれる。日本では女性従業員を増やす動きがあるが、もっとマイノリティの人を増やそうと取り組んでいる国もある。各国によって考え方が違うため、世界で標準化することは難しい。

環境面には、地球温暖化をはじめとする気候変動への対策や、資源の有効活用など、地球環境へ配慮した取り組みが含まれる。環境に関しては、世界全体で共通の課題があるため、ESGの3つの視点の中で唯一、世界で標準化できると考えられている。

実際に、EUなどでは、持続可能な世界の実現に向けて、エコの基準となる科学に基づいた閾値(しきいち)が設定され、温室効果ガスの排出に関する情報開示が義務付けられるようになっています。何を開示したらよいかの基準の策定は、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)によって進められています。アジアにも情報開示の波が広がっており、今後日本の企業でも、温室効果ガス排出量に関する情報開示が求められることが予想されます。これからはESG経営に関しての情報開示を求められる時代です。透明性の高い経営も大切ですが、情報開示を踏まえて計画を立てることも重要です。

ESG経営はなぜ必要? 注目される社会的背景

環境問題の深刻化や社会格差の拡大など、従来の経営方法を続けていては対応しきれない課題が山積みとなっている現代社会において、ESG経営は企業の今後のあり方を見直す重要な概念。

持続可能な社会を実現するため、企業の社会的責任がより一層重視される時代となり、ESG経営の必要性が高まっている。

ESG経営では、環境面・社会面・ガバナンス面の3つの観点から経営を見直す必要があるが、社会面、ガバナンス面は国や企業によって課題が大きく異なるため、唯一世界で標準化できる視点となるのは環境面。環境負荷や社会的課題に配慮したサービス市場への移行が、世界的に求められている。

とくに、2015年に採択された、世界各国が温室効果ガスの排出削減に取り組むことを求めた「パリ協定」以降、企業にも具体的なCO2削減目標の設定と実行が求められており、今後は企業間での取引や銀行からの資金調達においても、環境面での取り組みが重視されていく。

今後は脱炭素社会を目指すにあたって、製品そのものも、製品の作り方も、求められるサービスも変化していきます。世界的に脱炭素が進められている中で、人も企業も変化に対応していく必要があります。経営陣も若者も関係なく、企業で働く人として、脱炭素やカーボンニュートラルは知っておかなければならない知識です。

ESG経営が企業価値を上げる!そのメリットとは?

ESG経営に取り組むことで、企業にはどのような効果が期待できるのだろうか? ESG経営によって得られるおもな4つのメリットを詳しくご紹介。

・企業価値の向上

・経営リスクの軽減

・労働環境の改善

・人材への影響

企業価値の向上

ESG経営の実践は、企業価値とイメージの向上に直結する。

ESG経営を通して、環境保護や社会貢献活動に積極的に取り組むことで、消費者や取引先、投資家からの信頼の獲得につながる。

また、持続可能な事業モデルを構築することにつながり、長期的な企業価値の向上をもたらす効果も。新たな市場機会の創出や競争優位性の確立も可能になる。

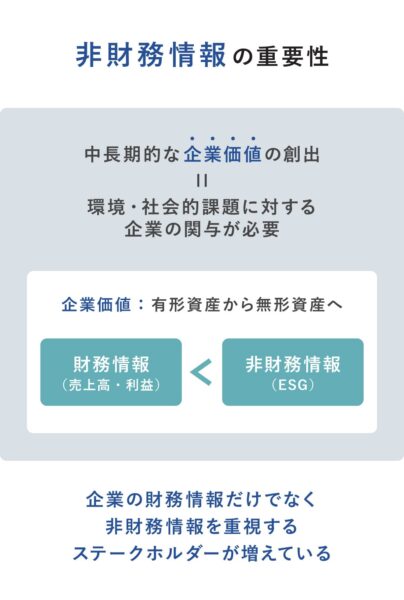

とくに世界的に見ても、企業の売上高・利益などの財務情報だけでなく、非財務情報を重視する投資家や企業が増えており、企業価値が有形資産から無形資産へと変化している。

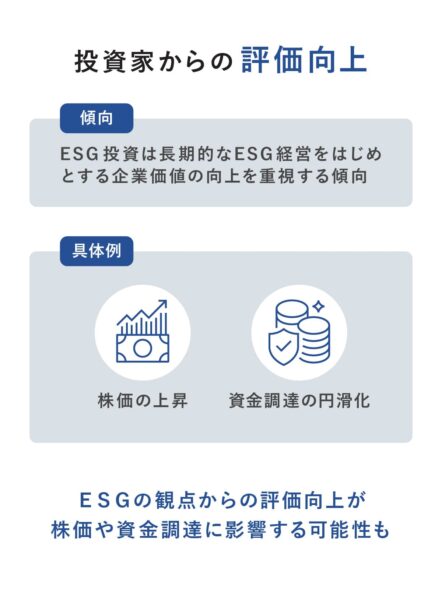

環境や社会に配慮したESG経営をおこなっている企業に投資する「ESG投資」も注目されている。投資家が財政状況のみならず、長期的なESG経営をはじめとする企業価値の向上を重視する傾向にある。

今後、各国の取引先や銀行などもESG経営における、環境負荷の低減を重視する可能性が高いため、ESGの観点からの評価が向上すると、株価の上昇や資金調達の円滑化につながる。

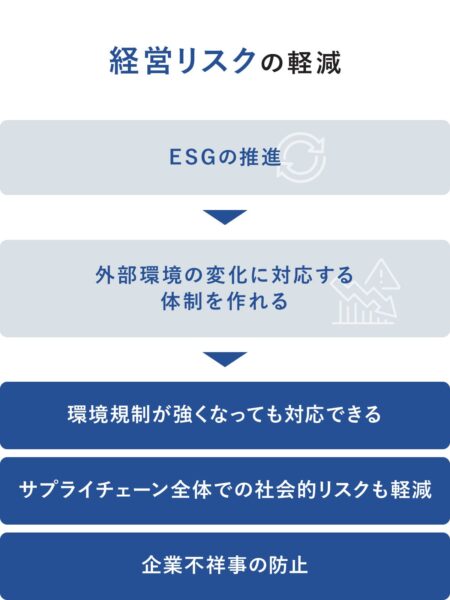

経営リスクの軽減

ESG経営を推進することで、環境規制の強化や社会的要請の変化など、外部環境の変化に柔軟に対応する体制をつくれる。

温室効果ガス排出量の削減や再生可能エネルギーの活用など、気候変動リスクへの対応が、その代表例。先進的な取り組みをおこなう企業は、将来的に環境規制が強化された場合でも柔軟に対応することができる。

社会面では、サプライチェーン全体での人権尊重や労働環境の改善、社会的リスクの軽減にも効果的。取引先の不祥事や労働問題による影響を最小限に抑える体制を構築できる。

ガバナンス面では、透明性の高い経営体制を目指すことで、適切なリスク管理や内部統制を強化でき、企業不祥事の防止につながる。

ESG経営を推進することは、長期的な視点でのリスク管理にもつながり、企業の持続的成長と社会的信頼の獲得の両方を実現できる手段といえる。

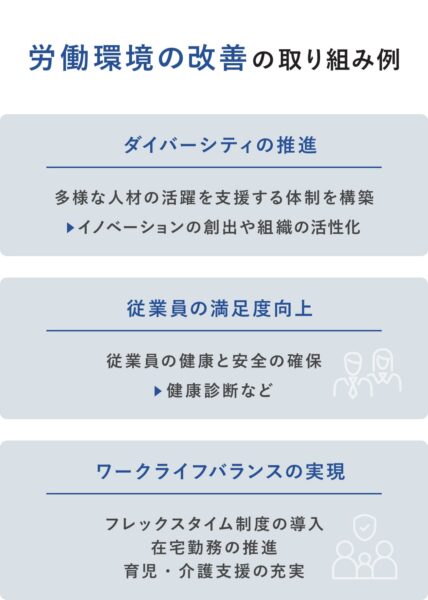

労働環境の改善

従業員の健康と安全の確保、ワークライフバランスの推進など、多岐にわたる取り組みが可能。また、近年注目されるダイバーシティの推進も、その一例。女性や外国人、障がい者など、多様な人材の活躍を支援する体制を構築することにもつながる。これにより、イノベーションの創出や組織の活性化につながる可能性も。

具体的な取り組みとしては、フレックスタイム制度の導入や在宅勤務の推進、育児・介護支援の充実などが挙げられる。これらの施策は、従業員の満足度向上とワークライフバランスの実現にもつながる。

さらに、人材育成への投資や公正な評価制度の構築も重要。従業員のスキルアップや成長機会の提供、モチベーション向上などの効果も期待できる。

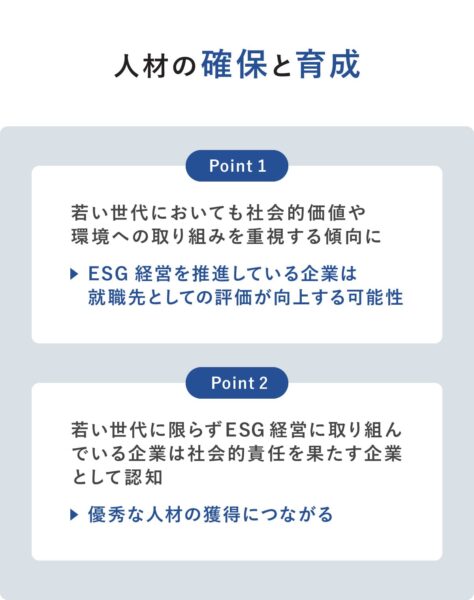

人材への影響

ESG経営の推進は、人材の確保と育成にも大きな影響を与える。

とくに若い世代においても、企業の財政面だけでなく、社会的価値や環境への取り組みを重視する傾向が強まっていくことが考えられる。ESG経営に積極的な企業は、魅力的な就職先として求職者の評価が向上する可能性がある。

また、若い世代に限らず、ESG経営に真摯に取り組み、社会的責任を果たす企業として認知されることで、優秀な人材の獲得につながる。

さらに、社会的意義のある仕事に携わることで、従業員のモチベーションや生産性にもつながる。社内でのESG関連の教育研修の実施も重要で、従業員のESGのリテラシー向上が、企業全体の競争力強化につながる。

いい人材を獲得していくという点からも、ESGを意識した経営に変わっていく必要があります。世界的にESG経営が重視されていく中で、温室効果ガスの排出量も多く、環境を悪化させる可能性がある企業は就職先としての評価も下がってしまいます。

ESG経営を導入する際のポイント

続いては、実際にESG経営の導入を進める場合に、押さえておきたい3つのポイントをご紹介。

・短期的なリターンだけでなく長期的な視点を持つ

・ESG体制の構築には経営者の意識が重要

・報告書などを作成し必要なESG情報を開示する

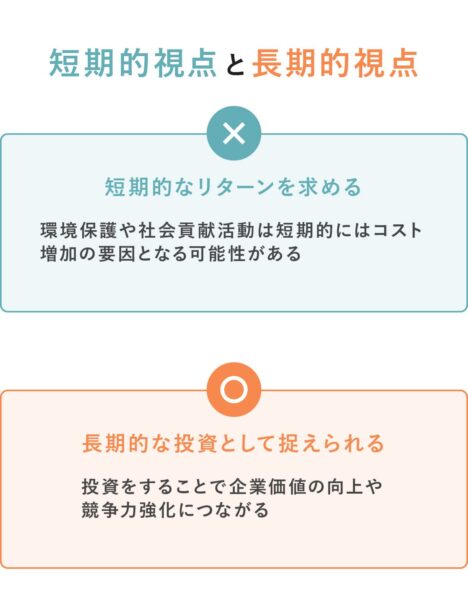

短期的なリターンだけでなく長期的な視点を持つ

ESG経営は、短期的な利益も大事だが、長期的にみて持続可能かという視点で取り組むことが必要。

ESG経営の推進には、再生可能エネルギーへの転換や廃棄物削減システムの構築など、相当の投資が必要となるケースが多い。社内向けの人材育成や労働環境の改善にも継続的なコスト投入が必要なため、短期的にはコストがかかる要因となってしまう。

長期的にみると企業価値の向上や競争力強化につながる可能性が高い重要な投資だが短期的にはコスト増加になるため、経営陣の強いコミットメントと粘り強い取り組みが求められる。

日本の企業だけでなく、海外に目を向けることも重要です。コスト観点で運用が難しい中小企業でも、英語や中国語などを駆使して国際的な知名度を上げれば、日本企業に依存することなく、他国と協力してESG経営を推進することができると思っています。

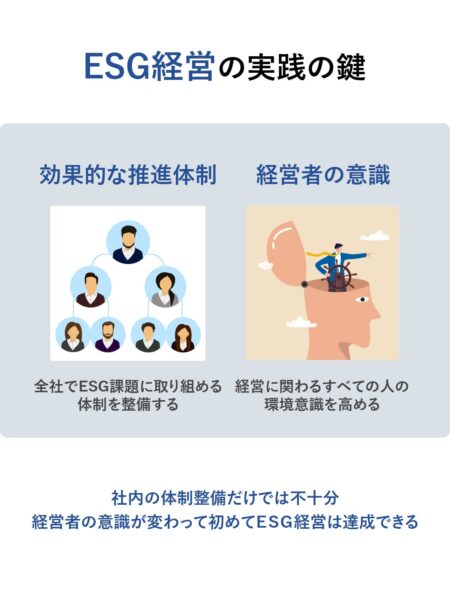

ESG体制の構築には経営者の意識が重要

ESG経営の実践においては、経営トップのコミットメントを明確化することが重要。ESG担当役員の任命や専門部署の設置など、責任体制を明確におこなおう。

同時に、各部門の代表者で構成されるESG委員会などの横断的な組織を設置することが効果的。全社的な視点でESG課題に取り組む体制を整備すること。

社内への浸透策としては、ESG研修の実施や社内報での情報発信、ESG関連の目標を人事評価に組み込むなどの施策を展開するなどが挙げられる。従業員一人ひとりがESG経営の意義を理解し、日常業務に反映させる環境を整備することが大切。

ESGの三つの観点の中で、一番重要なのがガバナンス面です。社員や社内の意識が高かったとしても、経営陣がESG経営に積極的にならなければ、全社的な取り組みは難しいです。世界が温室効果ガスの排出の削減を重視し、脱炭素を推進するようになると、売るものも提供するサービスも大きく変わってきます。海外企業のように、経営者が自身の言葉で、どのようにサステナブルにしていくかを語ることが大切です。

報告書などを作成し必要なESG情報を開示する

ESG情報の開示も、ステークホルダーとの信頼関係構築に不可欠となる重要な要素。透明性の高い情報開示が、企業価値の向上につながる。

気候変動については国際サステナビリティ基準委員会(ISSB)の開示基準にそって、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が国内での開示基準の草案を公表しており、これが2025年3月までに最終化される予定。

最終化されると、早くて27年3月期からプライム市場の時価総額の大きい企業から段階的に有価証券報告書で開示が義務付けられることになり、いずれすべてのプライム市場の上場企業に適用される。

またISSBは、2026年には人的資本や生物多様性についても開示基準を発表する予定。欧州連合(EU)は、ESGを含む、より包括的な法定開示が、今年から段階的に義務付けられるようになっている。そのため、EUに一定規模の子会社をもつ企業や輸出する企業にも段階的に同じ開示が義務づけられる。

情報開示の中でも、ISSBもEUも重視する一番重要なデータとなる温室効果ガス(GHG)の排出量を算出して報告するための国際的な基準に「GHGプロトコル」がある。

世界の企業が同じ基準に基づいて排出量を報告できるため、世界の多くの企業で採用されている。

自社から直接排出されるエネルギー(Scope1)、電力など他社から購入したエネルギー(Scope2)、そのほかの間接的な排出(Scope3)の3つの区分に分けて計測し、上流から下流までのサプライチェーン全体の排出量を算出する。

また、ウェブサイトやSNSなど、多様な媒体を活用した情報発信も重要。ステークホルダーとの双方向のコミュニケーションを促進し、ESG経営への理解と支持を獲得するように努めるのがよい。

大企業ではかなり浸透していますが、中小企業ではまだあまり理解が進んでいません。EU・米国・アジアの大企業では、金融機関・投資家・サプライヤーから、ESG推進(とくに温室効果ガスの情報開示)に関してプレッシャーがかかっている状況です。日本の中小企業も日本の大手サプライヤーから徐々にそうした情報開示が求められています。

また、来年からはネットデータ公益事業(Net-Zero Data Public Utility )のもとで、世界の大手1万社を中心に、温室効果ガスのScope1、2、3の情報が一般に無料に公開され、だれでもそうした情報をつかって企業分析をしたり、金融商品をつくったりすることが可能になる時代がくる予定です。

ESG経営の具体例:成功企業の取り組み例を紹介

続いては、実際の企業がどのようにESG経営に取り組んでいるか、具体的な実践例についてご紹介。環境(E)、社会(S)、ガナバンス(G)の観点からそれぞれの事例を紹介する。

・社会(S)への取り組み事例:ダイバーシティ推進と人権尊重

・ガバナンス(G)への取り組み事例:透明性の高い経営体制の構築

・中小企業におけるESG経営の実践例

環境や気候変動への取り組みで評価が高い海外企業として、Appleやユニリーバ、テスラなどが挙げられます。2023年のデータでは、Appleは時価総額が513兆円、営業利益18兆円で株価収益率が172倍というすさまじい数字が出ています。生活用品で有名なユニリーバは、洗剤で化石燃料を減らす取り組みをはじめていることで知られていますが、株価収益率20倍、株価純資産倍率14倍で、環境への取り組みと利益は両立できることを示すよい例です。

環境(E)への取り組み事例:カーボンニュートラル実現に向けた施策

公開情報を踏まえて制作

カーボンニュートラルの実現は、ESG経営における重要課題の一つ。企業は環境負荷低減と事業成長の両立を図り、持続可能な成長を目指している。

たとえば、Apple は2030年までにサプライチェーン全体でカーボンニュートラルを目指す目標を設定している。同社はすでに自社のオペレーションではカーボンニュートラルを達成しており、次のステップとして、再生可能エネルギーの活用・製品リサイクルの推進・環境に配慮した素材の開発などを進めている。

ユニリーバは、2039年までに製品のライフサイクル全体でネットゼロエミッションを実現する目標を設定している。これには、製品の製造・輸送・使用・廃棄までを含めたすべての段階が対象となっており、サプライヤーとの協力や森林再生プロジェクト、プラスチック使用量の削減といった具体的な取り組みをおこなっている。

これらの企業は、環境への積極的な取り組みを通じて、ブランド価値の向上や新たなビジネス機会の創出を実現している。

欧州は、商品やサービスを環境に優しいものに変えようと本格的に動いている企業が多いです。米国でもそうした大手企業が増えており、有名な例として、アップルは Apple WatchやiPhone、MacBookなどさまざまな商品を手掛けていますが、日本も含めて世界各国のサプライヤーから部品を調達しています。そのサプライヤーにも再生エネルギーを使うように以前からはたらきかけ、今は義務化しています。サプライヤーもアップルに納品したいという動機でESG経営に取り組みはじめるので、アップルの取り組みが多くの企業に影響を与えています。本当の意味で環境経営を本格的に推進している企業の一例です。

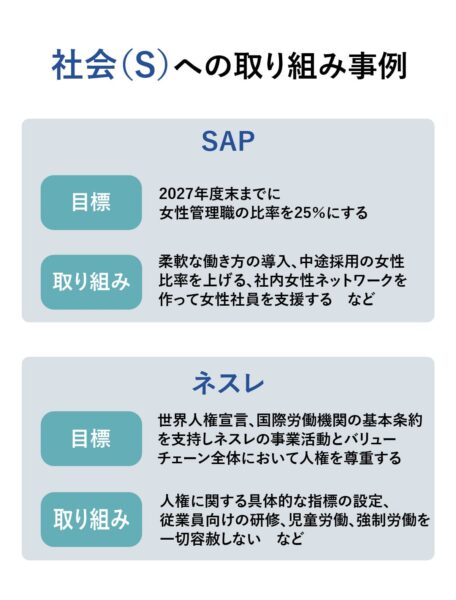

社会(S)への取り組み事例:ダイバーシティ推進と人権尊重

公開情報を踏まえて制作

社会(S)の分野では、ダイバーシティ推進と人権尊重が重要なテーマ。先進企業では、これらの取り組みを通じて、イノベーションの創出や企業価値の向上を実現している。

たとえば、SAP は2027年度末までに管理職の25%を女性にする目標を掲げている。柔軟な働き方の導入や教育プログラムの実施など、包括的な取り組みを展開することで、女性のキャリア発展と職場の多様性を積極的に推進する。

ネスレは、サプライチェーン全体での人権尊重を重視している。とくに、コーヒーやカカオ産業において、児童労働の撲滅や公正な賃金の保証、労働環境の改善に力を注いでいる。発展途上国での労働問題に対処し、持続可能なサプライチェーンを構築することを目指している。

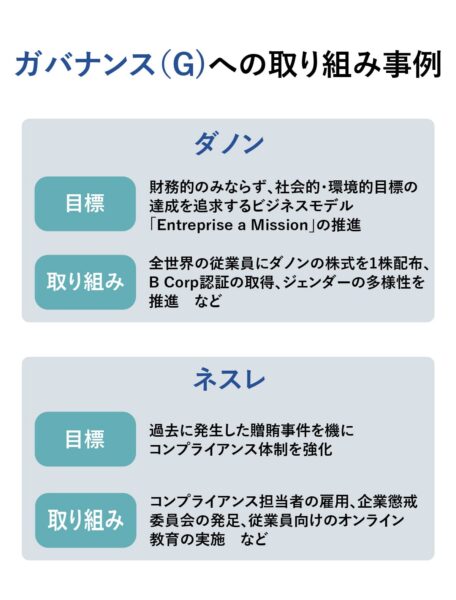

ガバナンス(G)への取り組み事例:透明性の高い経営体制の構築

公開情報を踏まえて制作

ガバナンス(G)の強化も、企業の持続的成長と社会的信頼の獲得に不可欠な要素。ESG経営の先進企業は、透明性の高い経営体制の構築を通じて、企業価値の向上を実現している。

たとえば、フランスの大手食品メーカー・ダノンは、2020年に「Entreprise à Mission(使命を果たす会社)」として定款を変更。フランスの法律によって生まれた新しい企業形態で、財務的目標だけでなく、社会的・環境的目標の達成も経営の重要指標として位置づけている。また、取締役会の多様性確保や、ESG目標と経営陣の報酬連動など、ガバナンス改革を推進している。

シーメンスは、コンプライアンス体制の強化に注力している。独立した監査委員会の設置や内部通報制度の充実などにより、法令遵守を徹底し、リスク管理能力を高めることで、過去の不正防止や、企業倫理の向上にも大きく寄与する。

ESG経営に関するQ&A

ESG経営は中小企業にも必要?取り組むメリットは?

A. ESG経営は企業の規模に関わらず、持続可能な成長を目指す上で不可欠な要素。

ESG経営は、中小企業にとっても重要な経営戦略です。大企業のサプライチェーンにおいても、ESGへの取り組みが選定基準の大切な要素になります。大手サプライヤーが、中堅の上場企業や未上場の中業企業に対して、温室効果ガスの排出量等の基本情報の開示をもとめるのは、Scope3で取引関係のある企業の排出量の開示が必要になっているからです。ただし、大企業のようにISSBの情報開示が求められているわけではなくので、もっと簡素化した情報の提供が必要になります。こうした状況は、日本だけでなく、中国を含め世界的に見られており、今後、そうした開示が求められる中小企業がかなり増えていくと予想されています。

また、ESG経営に取り組むことは、従業員の満足度向上や、若い世代の優秀な人材の確保においても大きなアピールポイントになります。さらに、投資家や銀行からの資金調達面でも、ESG要素を考慮した融資や投資が増加傾向にありますので、中小企業の成長機会拡大につながる可能性があります。

海外と日本でESG経営に対する意識の違いは?

A. 欧州をはじめ世界では徐々にESG経営が企業評価の重要な指標として定着しつつあるが、日本では重要性認識は少しずつ高まっているものの、まだ発展途上。

ESG経営への意識は、海外と日本で差がかなりあります。欧米は、環境意識が非常に高く、ESG経営が企業評価の重要な指標として定着しているため、企業に対するESG情報開示の要求も厳格です。一方、日本ではESG経営の重要性が少しずつ高まっていますが、まだまだな状況です。

ESG経営の評価指標となる「ESGスコア」とは?

A. 企業のESG経営の取り組みを数値化した指標。

ESGスコアは、投資家や利害関係者が企業のESGパフォーマンスを評価する際の重要な判断材料となります。おもな評価機関として、MSCI・Sustainalytics・FTSE Russell・S&Pグローバルなどが存在し、各機関が独自の評価方法とスコアリングシステムを採用しています。評価項目は、温室効果ガス排出量・労働環境・取締役会の構成など多岐にわたり、業種特性も考慮して各企業に適した評価基準が設定されています。ただし、ESGスコアはまだ標準化された枠組みで企業の情報開示が進んでいないので、同じ企業でもデータプロバイダーによって評価が異なる問題が指摘されています。情報開示が世界的に進めば、こうした問題は徐々に改善されると思われます。今後、ESGスコアの向上が、投資家からの評価向上や資金調達の円滑化につながる可能性も高く、企業価値向上の重要な指標として注目を集めています。

ESG経営とSDGs経営の違いは?

A. SDGs経営は、持続可能な世界を目指す国際目標である「SDGs」を念頭に置いて実施する経営を指す。

ESG経営は、企業が環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の3つの要素を重視して、持続可能なビジネスを実践する経営方法。一方で、SDGs経営は、持続可能な開発を目指すために国際社会全体で取り組むべき17の目標である「SDGs」を念頭に置いて実施する経営を指します。ESG経営をおこなうことで、SDGsを達成することにつながるため、SDGsの目標の中にESG経営が含まれるという認識が正しいです。SDGsを実現するためには、企業、産業が企業経営を改めてサステナブルな経営にする必要があります。そこで、SDGsを実現するために企業の経営のあり方を変えていくことがESG経営です。

ESG経営とCSR経営の違いは?

A. ESG経営は、本業のビジネスを通してESGの観点から取り組みをおこなうが、CSR経営は、本業のビジネスとは別に環境・社会課題に対して取り組みをおこなう

CSRは「企業の社会的責任」を意味し、日本の大手企業の間では結構知られている言葉です。CSR経営では、環境保護活動への参加、慈善活動や地域の運動会を開くなど、本業とは別に地域社会に貢献し、企業の信頼性や評判を向上させることを目指します。ESG経営は、これまでのCSRとは本質的に内容が異なっています。なぜなら、サプライヤーや製品販売先のユーザーまでも含めて、製品の生産段階や廃棄までの段階でCO2にどう影響しているか、どう削減に貢献していくかなどを見直し、今までの経営のあり方を変えていくことを目指します。たとえば、自動車メーカーであれば、自動車を販売して利用する企業や個人が何年か運転してそこから排出される排出量が、全体の排出量で最も多くなっています。だからこそメーカーはまずはハイブリッド車、いずれはもっと排出が少ないEVに転換していくことが求められています。

2013年9月にADBI-ADB Climate Finance Dialogueを設立、気候ファイナンス市場拡大を目指して、アジアの12ヵ国程度の金融当局間で情報交換と理解促進を目的とした非公式会合を開催、20~30ヵ国程度の金融当局にキャパシティビルディング・セミナーも開催している。国際決済銀行やOECDともラウンドテーブルを共催。2020~2021年ロンドンのFederated HermesのEOSの上級アドバイザー。2011~2016年日本銀行政策委員会の審議委員。コロンビア大学・経済学博士。国内外メディアや国際会議で情報発信中。近著に『環境とビジネス~世界の環境経営のトレンドを知ろう~』(岩波新書、2024年7月)。詳細は、公式ホームページより。